いつも時代の3年先というか、みんなが気がつく頃には自分の関心は薄れているようなことにアンテナを張って生きているのだけど、今年話題になったものでいうと、いわゆる「ポエム化」の話かなと思う。ブラック労働とポエムの相性がいいというのは、自分的には周知の事実だと思っていたし、だからこそクロ現の企画も受け入れられたのだと思うけれど、それにしてもあらためて映像化されて驚いたという人も多かったのだろうか。

いまの勤め先に入ってから、学生たちの関心もあって、それまで本格的に手を付けてはいなかった消費社会研究に取り組むことになったのだけど、そこで見えてきたものの中には、たとえば再魔術化やディズニー化といったショッピングモール論につながる話や、以前の自分の研究とつながる話なんかと並んで、『サブカル・ニッポンの新自由主義』で扱ったサービス労働と若者の自己意識の話の延長になる、「感情労働」などの現代的なサービスの研究があった。それがここにきて表舞台で扱われることになるとは思ってなかった。

1.カルト化したブラック労働

たぶん、労働問題として考えるならば「ブラック労働」というのは、その違法性に主たる論点があったわけだ。実際、労働法規を無視した働かせ方で過労死させるという事案が、昭和の頃のような企業の下請構造とか内集団への強い結束の中で起きていたのと異なり、バイト、みなし正社員といった流動的で、その気になれば別のところに移れるはずの環境で起きるというのは通常の出来事ではない。また社会学的な関心のない人にとっては、違法な経営は粛々と法に則って是正・排除・処罰されるべきだということで話が終わるだろう。

ところが社会学を学んだ人間は、そのようには考えない。抜けようと思えば抜けられる環境で、従業員が自発的に死ぬまで働いてしまうのだとすれば、そこには内的な合理性を伴う理由があるはずだと考える。もちろん社会学者の中にも、その理由を「気の弱い若者につけこんだ悪徳経営者の問題」だとか「熱狂的な従業員研修やサークル的なノリの一体化を通じた洗脳、マインドコントロール」だとかに求める人もいる。そういう事例もあるだろうが、分析としては的はずれだ。サービス分野におけるブラック労働は、長時間勤務に耐える体力はもちろん、(雇われた立場を考えれば不当なほどに)自発性や創意工夫が求められる。気が弱くて洗脳されやすい人間しか残らないのであれば、そもそもブラック労働の環境が成り立たないのだ。

だとするなら分析しなければならないのは、不幸にもブラック企業に搾取されてしまった人たちではなく、その環境を耐え抜き、自発的にそうした労働を再生産する役割に就いてしまう人たちの方だ。なぜ、厳しく理不尽な労働環境に適応できるほどの人材が、自らの立場の不当性を是認してしまうのか?

ここで、僕らの世代で社会学を学んだものがすぐに出てくるのは「カルト」という単語だろう。カルトの定義については宗教社会学の中でも議論があるのだけど、狭い意味ではアメリカのキリスト教系宗教団体のうち、反社会的な教団活動を行うものを指す。だが広く取れば、指導者の絶対化と被指導者への抑圧を特徴とする閉鎖組織のありようを、カルト的ということができるだろう。

カルト的というのは、こうした特徴をいわゆる組織宗教に限らず認めることができるからだ。1995年、オウム真理教事件が世を騒がせていた頃、問題になったのは「なぜ、理系エリートたちが教団のマインドコントロールにハマったのか」ということだった。だが、僕は全然別のことを考えていた。

まさに教団施設に捜査が入ろうとしていた頃、ある週刊誌のグラビア記事を見て腰を抜かした覚えがある。そこでは現在も世界的に有名な某メーカーの、新入社員研修の模様が紹介されていた。富士の樹海を歩き、滝に打たれて修行するというメニューを課すその研修を経た新人の声として、「学生気分が抜けて気持ちがあらたまった」とかなんとか、そんなことが書かれていた。これだけ洗脳だ異常な集団だ、と騒いでいる同じ雑誌で、そんな記事が何のアイロニーもなく掲載されたのだとしたら、この国はどっかおかしい、とも思った。

要するに、労働環境において、ある種のカルト性に基づいた組織運営が行われることは、この社会では珍しいことではないし、カルトというものを宗教教団にしか認められない特徴だと考える限り、宗教の研究としてはともかく社会の研究としては無意味だ。まさにカルトのように、被指導者への抑圧が理不尽であればあるほど、それを乗り越えたものに「真のメンバーシップを認める」という形態は、学校にも会社にもあふれている。そこで繰り返されるのは、「信じているならできるはず!」という、忠誠心の強制なのだ。

2.宗教の機能分析

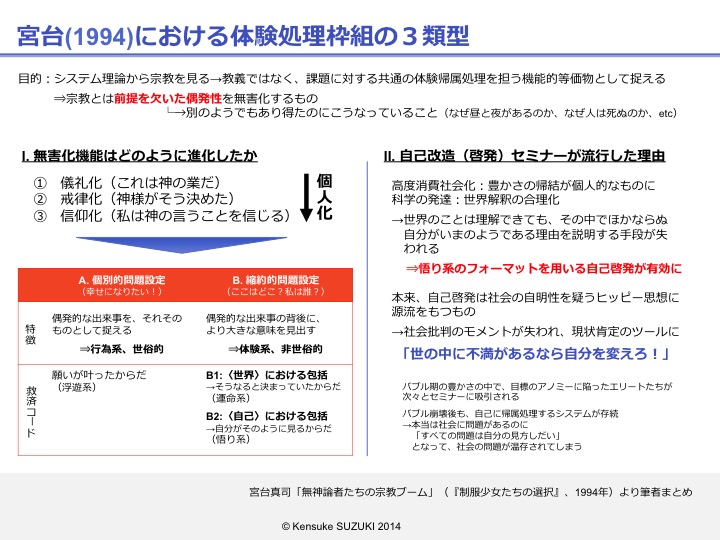

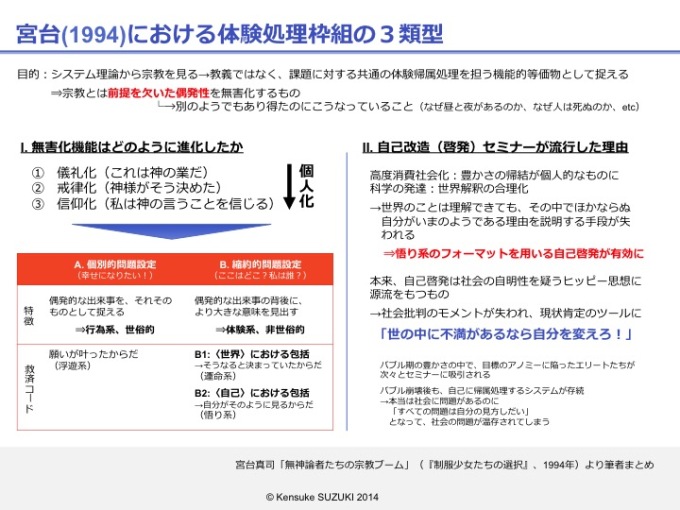

ところで、こういう話をすると、これもまた僕としては当然のことなのだが、連想されるのは師匠である宮台真司の宗教分析だ。オウムを論じた『終わりなき日常を生きろ』が有名だけれど、ここで紹介したいのは、その分析の背景となった宗教のシステム論的機能分析である「無神論者たちの宗教ブーム」という論文だ。

この論文では一貫して、宗教というものを教義とか組織のあり方ではなく、ある課題に対する共通の処理枠組みをもった機能的等価物として捉えるべきだと主張している。くだいて言うと、宗教的であるかどうかは、教義があるかどうかといった表面的なことではなく、信者にとっていわゆる「宗教」と同じように扱えるものかどうかで判断すべきだということだ。では、そこで宗教的であるとはどういうことか。

宮台曰く、宗教とは「前提を欠いた偶発性」を無害化するものだという。前提を欠いた偶発性とは、別のようでもあり得たのにこうなっているということ。なぜ昼と夜があるのか、なぜ四季が巡るのかといった世界に関わるもの、なぜ人は死ぬのか、なぜ私は醜いのかといったこと、これらはすべて「ほかでもあり得たのに、なぜかそうなっている」。

だが、私たちは「ほかでもあり得たこと=偶発性」を、そのまま受け入れることができない。耐えられないからだ。そのため、「この世界はこうでなければいけなかったのだ」という説明が必要になる。その説明を受け入れることを無害化というのだが、歴史的に、この無害化のメカニズムも、原始宗教から組織宗教へと進化してきた。

特に近代社会になってからは、信仰は基本的に個人の内面の問題ということになり、世界がどのようにしていまのようになったかは、個人が信じる内容によるということになった。人間が猿から進化したのではなく神がおつくりになったのだと信じるのも、科学的な合理性とは矛盾するとしても、その人にとって世界や人類が現在のようである理由を説明するものとしては機能するわけだ(こうした変化を、後に社会学では「個人化」と呼ぶようになった)。

そうやって個人の問題に答えを出すようになった宗教的なものだが、宮台によると現代においては、偶発性を無害化するのに大きく2つ、細かく言うと3つのパターンがあるのだという。ひとつは、偶発的な出来事をそれそのものとして捉えて無害化する「個別的問題設定」。たとえば、今日の試合に負けたのは、家を出る時に左足から靴を履かなかったせいだ、と考えるようなパターンだ。このように、現在の偶発性を世俗的に行為の水準で捉えるこのパターンは、試合に負けた理由を、練習不足と同じレベルでゲン担ぎに求められる点で、浮遊した現実感覚を生きている。言い換えれば、おまじないとかお守り(あるいはパワースポット)程度で偶発性を無害化できてしまう程度の現実を生きている。

他方、そうした偶発性に、行為のレベルを越えた大きな意味を見出すパターンもある。宮台はこれを「縮約的問題設定」と呼んでいるが、こちらはさらに2つのパターンに分類できるという。ひとつは、偶発的な出来事を〈世界〉の中で起こるべき出来事として処理するもの。もうひとつは、偶発性を〈自己〉の中で起きる出来事として処理するものだ。具体的に言えば、失恋したという出来事に対して、前者は「あの人は運命の人ではなかった、運命の人は別にいる」と考え、後者は「人間はいつか死ぬという事実の前では、失恋がつらいというのも小さな問題でしかない」と考えるわけだ(僕は前者を運命系、後者を悟り系と呼んでいる)。

3.なぜ自己改造セミナーが流行したのか

彼自身が行った若者調査に基づくとされるこの分析は、調査の詳細が公開されなかったことや、分析に用いたクラスター分析などの手法が、現在では問題のあるものとみなされていることを差し引いても、理論枠組みとして完成度が高く、汎用性が高い。ともあれ宮台は、こうした枠組みに基づいて、80年代から90年代にかけて流行した自己改造セミナー(自己啓発セミナー)が、どのようなメカニズムによるものだったのかを明らかにしている。

前提となるのは、当時の日本が高度消費社会の段階に達していたことだ。高度消費社会とは、モノの豊かさが相対的に達成され、個人にとっての記号的な差異が消費される社会だ。ということは、何がゆたかな暮らしに当たるのかを決めるのも、それを達成するのも個人の問題ということになる。ある人にとっては、大企業の正社員と結婚して専業主婦になることが幸せだが、別の人にとっては一生シングルでも好きなアニメを見ていられればそれでいいかもしれない。それが他人に口出しされる余地のないものである以上、それが達成されなかった原因も、他人のせいにすることができないわけだ。

もうひとつは、世界に関する科学的知識が発達し、世界解釈の合理化が進んだことだ。なぜ人が死ぬのかについては細胞の再生産の限界などから、なぜ東から陽が昇るのかについては太陽と地球の位置関係や自転のメカニズムで説明できる。だがそうやって世界の解釈が合理化されるほど、逆に個人の出来事は説明不能なものになる。なぜほかならぬ自分だけが、何万人に一人の難病をもって生まれなければならなかったのか、なぜ景気が回復しているのに自分だけが就活に失敗したのかといった偶発性を、科学的説明では無害化できない。

宗教であればそれに対して、「病気になったのは親が水子供養をしなかったからだ」(個別的問題設定)だとか、「前世の報いで自分は絶対に成功できないのだ」(運命系)などの解答を出すだろう。そして、自己改造セミナーが出す答えは、「世界をそのように見ている自分に問題があるのだ」「だからそのことに気づけば自由になれる」というものなのだ。

こうした悟り系の答えが、今年流行したアドラー心理学まで続く自己啓発のフォーマットであることに注意しなければならない。本来、自己啓発は社会の自明性を疑うヒッピーの実践にルーツをもつものだ。だが偶発性が個人のものになり、社会がよくなっても自己の偶発性を処理できるとは限らない後期近代において、自己啓発からは「世の中を疑う」という社会批判のモメントは失われ、「私が生きづらいのは、生きづらいと感じる自分の心の持ちように問題があるのだ」という現状肯定のツールになる。「世の中に不満があるなら自分を変えろ!」というわけだ。

バブル期の日本で自己改造セミナーが流行した理由は、相対的に豊かさが達成され、偶発性が個人化した状態で「目標のアノミー」(目標を失ってどうしていいかわからない状態)に陥ったエリートたちにとって、自らの生きづらさを説明する「気付き」を与えてくれるものだったからだろう。確かに、世の中が万事うまくいっていて、自分の幸不幸がそれと無関係に生じているのだとすれば、それは個人の自由として尊重されるべきだ。

だが、バブル崩壊後、日本社会の様々な矛盾が明らかになっていく過程においても、一度肥大した「自己への帰属処理システム」が温存されてしまったのだと宮台は言う。つまり、本来は問題含みの社会で、なんらかの社会改革が必要とされるのに、そうしたもののハードルがあまりに高いと感じられる場合、「社会を変えるよりは自分を変えるほうが楽」ということで、「辛いのは自分の見方に問題があるから」と思い込むわけだ。これが結果的に社会の問題を温存してしまう機能を果たすことを、宮台は問題視している。

20年たってようやく分かるようになったこの論文の意義は、つまるところここにある。自己啓発が問題なのではなく、それが帰属処理のシステムとして現在の社会の問題を覆い隠すことが問題なのだ。ちなみにこの点については、マックス・ヴェーバーも自身の宗教分析の中で「宿命」について似たような説明をしているのだけど、その話はここではこれ以上深堀りしない。

4.ポエム化した組織のカルト性

さて、こうした分析を踏まえた上で、ブラック労働とカルトの問題をどう理解できるだろうか。鍵になるのはまさしく「ポエム」なのだ。ただ、その前にもう少しだけ、現在のサービス労働のあり方についてまとめておきたい。

ブラックとよく呼ばれる労働だが、低賃金や長時間勤務、理不尽な命令といった部分を除くと、実は非常に一般的なサービス理念をもっており、企業が違えば賞賛されているケースもある。たとえばディズニーランドやリッツ・カールトンにおいては、従業員がお客様のために自発的な判断で動くこと、働くことを苦役と捉えるのではなく、自己に与えられた使命を果たす、楽しい作業であると捉えることが推奨され、実際に従業員もそのように考えているという。

そこでよく示されるのは、日本語で「企業理念」と言われているものだ。英語では「ミッション・ステートメント」というが、ミッションとはすなわち神から与えられた、人生をかけて果たすべき使命のこと。企業がミッションを宣言し、従業員がそれに従うとき、労働は利益のためでも上司のためでも自分の成功のためでもなく、神の与えた使命に向かって果たされる義務となる。

こうした縮約的問題設定は、いわゆる「日本的経営」がアメリカの経営学に持ち込まれ、従業員が自発的に高いモチベーションをもって業務に取り組むように組織を運営すべきだという理念となって結実した結果生まれたものだ。いわゆるジョブ型の雇用が一般的なアメリカ社会において、こうしたメンバーシップ型の組織へのコミットメントを引き出すためには、縮約的問題設定の中でも運命系のミッションを設定することが重要だった。

ところが、その経営手法が日本に逆輸入されると、大きく事情が変わる。人生の意味に相当するような縮約的な問題設定を、宗教として受け入れる経験の少ない日本で、ミッションを基軸にした従業員のチア・アップは難しい。かといって業務を個別的に捉えられては、流動的な雇用を維持しつつ、給料以上の働かせ方をすることができない。そこで用いられるのが、悟り系のフォーマットを用いて、自分の労働に、いまある仕事以上の意味を付与するという手法だ。

具体的にはこういうことだ。ブラック労働における企業ポエムは、居酒屋やラーメン屋に典型的であるように、自分たちのサービスという個別的な出来事が「お客様の人生」や「世界の平和」につながるものであることを、繰り返し教育する内容になっている。たかが酒を出すだけのことが大きな意味を持つのである以上、そこでは自分の利害やエゴ、短期的な儲けを出すことは、相対的に小さな意味しか持たないことになる。

単にお金のために働くとか、人に言われたから行動するというのは、労働というものをその程度でいいと考える自分が、そのように見ていたから正しい気がしていただけだ。実際には働くという行為にはもっと縮約的な意味があり、そのために働くときにはじめて労働は労働としての意味を持つ…このような「気付き」をインストールされた結果、給料以上に意欲的に働き、結果を出せる従業員こそが、まさにその労働に「大きな意味」を感じ取り、より熱心にコミットするようになる。また、心身の不調でそうした結果が出せないということは、「大きな意味」を欠いた無為な人生を送ることと等しいとみなされる。

このような分析から導き出される含意は次のようなものだ。「悟り系」のフォーマットの中で、条件以上のパフォーマンスを発揮することを歓びとするべきだという「気付き」を得た人にとって、単に職場から引き離すことができたとしても、別のブラック労働を求めて彷徨うことになるだけだ。場合によっては、ホワイトなはずの職場ですら、そうした人によって容易にブラック化してしまう可能性がある。よって、縮約的な問題設定で労働を考える態度から距離をおけるような、「人生の意味」についての学習を通じた「予防接種」が重要になる。特に、キャリア教育のような「人生の意味=働くこと」という一元化を招きかねない施策に対して、異なる人生の価値を示すことが重要になるだろう。

そこまでしなくとも、違法行為だけを取り締まればよいという考え方もできないわけではない。ポエムを単なる特殊な文化現象として客体化する「切断操作」も、短期的には僕たちの溜飲を下げるだろう。そもそも、個別的な問題でしかないものに、社会的な手当が必要なのかという議論もありうる。だが、「働くことを通じて生きている意味を見出したい!」という人びとが一定数存在し、その人たちが容易に自身のキャパシティを超える働き方をしてしまう社会において、その手当が用意されないことの問題は、たとえば労働のグローバル化に伴って、長時間労働を強いられるがゆえに他国で現地の従業員を確保できないといった問題が発生している現状を考えても、存外に根深いはずだ。