消費というものに着目したときに、この数年の間に起きている現象はとても興味深いものが多い。一方に目をやれば訪日外国人の旺盛な消費意欲やハロウィンなどのイベント消費があり、他方では「若者の消費離れ」だとか「ミニマリスト」のように、消費しないことが現代の特徴に挙がる場合もある。もちろんどちらも現代のいち側面を表しているのだろうけれど、消費するにせよしないにせよ、その背後にどのようなメカニズムがあるのかは、あまり取り上げられることがない。

自分自身はこの数年、消費社会論を軸にしながらテーマパークやショッピングセンター、観光、食といった対象を扱ってきた。こうした消費は、近年「コト消費」などと呼ばれ、モノの消費ではなくて体験が消費価値の中心になっていると言われている。僕としてはその背景に、ネットで情報があふれるようになったことで、行かないと分からない、体験しないと分からないことを消費するマインドが顕在化したことがあると考えてきたのだけれど、もちろんそれは同時にネットで拡散される情報にもなり得ていて、体験の中身が複雑化していることは言うまでもない。

こうした複雑化した「コト消費」の中身を考えるための概念としてことし注目したのが「体感消費」だ。たとえば、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの2015年度の来場者数は1390万人で前年度17.5%増になったという。野球の世界ではマツダスタジアムの入場者数が前年度10.2%増の204万人、横浜スタジアムでも前年度17.6%増の174万人と、実際に現場に行って楽しむエンタメの動員が増えているケースが目につく。その他、今年は「応援上映」や、ひとつの映画を複数回見に行く例など、現場に積極的に足を運ぶ消費者の姿が見られた。

このエントリの目的は、こうした消費動向のそれぞれを個別に分析するのではなく、その背後に大きなトレンドの存在を仮定し、理論的に分析することにある。今後も登場するであろう類似の消費を考える際に、その共通要素となる理論枠組みを役立てるためだ。

経験を売り物にする

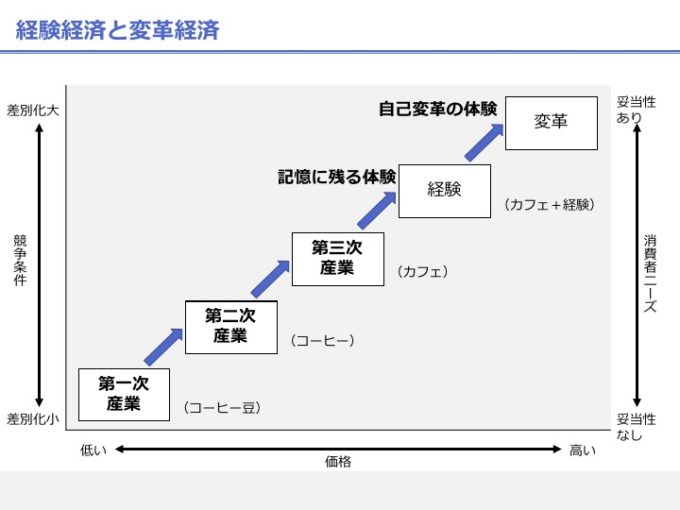

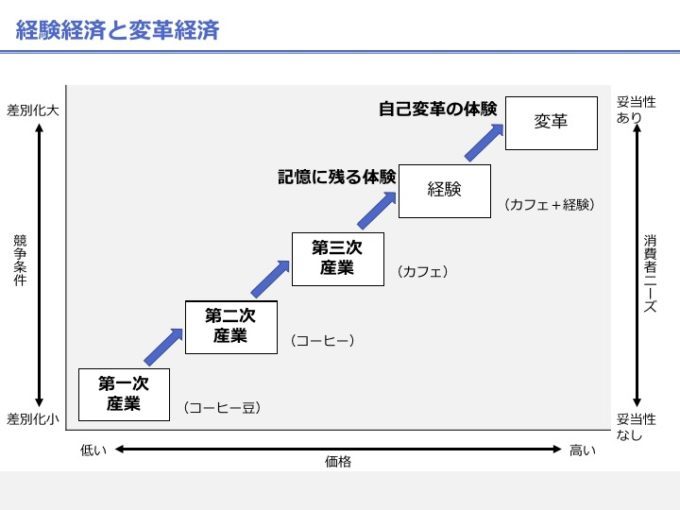

体感消費というコンセプトのもともとは、B・J・パインII、J・H・ギルモア『経験経済』に着想を得ている。彼らの主張は、あらゆるものがコモディティ化するリスクを負う現代において、より顧客向けにカスタマイズされた、新たな付加価値を提供する産業が必要だということだ。彼らに言わせると、第一次産業から第三次産業へと産業が高度化するにつれ、売り物には顧客のニーズに合わせた付加価値化が進むのだという。他方でそれらの間には、常にコモディティ化のリスクも生じており、サービス業においてもそれは避けられない。だからこそ、第三次産業を超える付加価値化原理に基づく経済=第四の経済が必要だというのだ。

たとえばコーヒー豆は、農産物であり、第一次産業の生産物だと言える。これを焙煎したりパッケージ化したり、飲料の形態にした「コーヒー」は、製造業における製品、すなわち第二次産業の生産物だ。このコーヒーを顧客に提供することをサービスにするカフェの業態は、サービス業として、第三次産業の中にカウントされる。では、第三次産業をさらに高度化するとはどういうことなのか。言い換えると、サービスのコモディティ化とは何なのか。

コモディティ化とは、価格以外に差別化要因がない状態のことを指す。すなわち「どの製品を選んでも同じ」「安ければどれでもいい」という状態だ。コーヒーについて言うなら、どの店で飲んでも同じなのだから、安ければ安いほど選ばれる状態が、カフェというサービスがコモディティ化した状態だと言える。

脱コモディティ化を達成するためには、「このお店の、このコーヒーでなければならない」という認知を顧客が持つ必要がある。ギルモアたちが述べるのは、この脱コモディティ化を可能にするのが、「顧客を魅了し、サービスを思い出に変える経験を提供する」産業としての第四の経済、すなわち「経験経済」なのである。

ギルモアたちは経験経済の具体例をいくつも挙げてはいる。また、彼らの記述は専門家でなくても理解できるよう、平易なものになってもいる。しかしながらそれゆえに(この種の本にありがちなことだが)体系性に乏しく、また脇の甘い部分も目立つ。たとえば、サービス業はすぐにコモディティ化するというのも、だからこそ顧客に経験を提供する必要があるというのも、デフレカルチャー的な経済を経験した僕たちには、直感的に理解しやすい。しかし農産品を製品にして付加価値化するのと、製品を用いてサービスを提供するのを、同じ「より顧客ニーズに応える」商業行為かと言われたらそれは違うだろうし、第四の経済は第三次産業のバリエーションでしかないのではないか、という気もする。さらに言えば顧客向けにカスタマイズされた製品は、オーダースーツのように以前からずっとある。経験経済は、これらと何が違うのか。

何より問題なのは、経験がなぜ脱コモディティ化を可能にするものになるのか、ほとんど説明がないことだ。とりわけこの点について、彼らの記述を元にパラフレーズしてみよう。ポイントは経験が顧客向けにカスタマイズされているということではない。むしろ「記憶に残る」というところが重要なのだ。

たとえば、あるお店に行って食べた料理がとても美味しかったとする。あるいは、記念日のディナーを予約したら、苦手な食材をあらかじめ聞いてくれたり、祝われる人の名前を聞いてくれて、デザートのお皿に書いてくれたりしたとする。そのときに感じた「美味しい」とか「嬉しい」といった感情は、その場、その瞬間だけのものであって、あとは記憶にしか残らない。料理の味を記憶から呼び起こして、舌の上で再生できる人は普通いない。つまり経験は、一度体感した後は、記憶として保存されるようなものなのである。

言い換えると、記憶の中に保存された経験は、それを再び経験しようとすれば、またお店に行かなければならないような、そういうものなのだ。そうして定着した記憶は、「あのお店の料理は美味しかった」「あのお店のサービスには感動させられた」といった「ブランド認知」を形成していく。消費者行動の心理学や脳科学に詳しいわけではないけれど、その筋の専門家の言うことを参照するなら、経験したこと、体験したことが記憶されることで、そのお店のロゴを見るという刺激がかつての経験を呼び覚まし、経験とブランドがリンクされるということだろう。経験経済が脱コモディティ化の鍵になるのは、それが顧客向けにカスタマイズされているからではなく、経験とブランドがリンクされることで、「このお店」「この場所」といった消費行動を促すからだと言える。

このように考えると、近年の「コト消費」に対する一般的な分析、たとえばコト消費を「非日常体験」としてのみ捉えるような議論がいかに雑であるかということが理解できる。どれほど非日常的な体験であっても、それが特定の場所や名前に結びつけて記憶されなければ、二度とリピートされることはない。また記憶といってもこの場合は経験に至るエピソードさえも含んでいるので、かつて論じたIPPS消費のように「準備段階」すらも経験の一部になりうるし、誰と行くか、いつ行くかといったことも、ブランド価値を形成する要素になるのである。

自己を消費する

逆に言えば、経験を提供しているからといって、必ずしもそれがサービスの脱コモディティ化につながるわけではない。たとえば近年、どこに行っても「イルミネーション」だとか「プロジェクションマッピング」のような体感的価値を提供している。しかしそうやって体験がありふれたものになればなるほど、何万灯の灯りをともそうと、何万発の花火を打ち上げようと、「ここでなくても経験できる」ものになってしまうわけだ。では、経験経済のコモディティ化に抗う術はないのか?

ギルモアたちは、その答えを「自己の変革」に求めている。経験経済において提供されているのは、あくまで顧客が受け身で経験する出来事に過ぎない。しかしながらその経験が、顧客自身に望まれ、顧客がなりたい自分になる経験であったとするならば? このように、顧客自身が「なりたい自分」に変わるために資源や時間を投入し、企業はそれをサポートすることが消費の中核になる経済活動が、第四の経済を超える第五の経済=「変革経済」だというのだ。

わかりやすいのは、ダイエットやエステなどの分野だろう。こうした分野の消費は、「痩せること」ではなく、「なりたい体型」に近づき、それを維持することや、その目標を達成することで自分に自信を持つことに向けられている。企業は体型を提供するのではなく、そこに近づくためのサポートとして、顧客に随伴し、カウンセラーやトレーナーとして顧客と関わる。顧客は、痩せることではなく、痩せた自分自身に満足し、それを手にしたことを誇示しようとする。そう考えてみると、ビューティーの分野はいまや「美しいこと」ではなく、「美しさを手に入れるために努力したこと」が前面に押し出される、さながら自己啓発の様相を呈している。

実はこうした「なりたい自分」を基準に、そこに向けたプロセスやサポートを提供する分野の消費は、様々な領域に浸透しつつあると考えている。教育の分野では近年、勉強を教えることや成績を上げること、有力校に合格させることではなく、目標を立ててそれを実行することや、自分自身の学びの履歴から自己への理解を深めるといった、ビジネスの世界で言えば手帳術のようなものに近づきつつある。というか実際に「合格手帳」のようなものもリリースされている。

僕にとってあまり馴染みはないけど、スポーツもそうなりつつあるのかもしれない。スポーツ用品店の「ゼビオ」では、商品のPRをするのではなく、トップアスリートを招いてのインタビューだとか、DJによるラジオ番組のような構成の館内放送が流れている。そこでは「部活のレギュラーをとる」とか「富士山登頂を達成する」といった、顧客の目標設定や達成を促す啓発的なメッセージが繰り返される。顧客は自然と、スポーツ用品を購入することではなく、何かの目標を達成するためにこの数ヶ月の計画を立て、その中のプロセスの一部として物品を購入するという行動へ誘われるのである。

なぜ自己が消費の対象になるのか、それは現代という社会においてどのような意味を持つのかという論点は、社会学的にもっとも重要だが、ここでの本筋から離れるので深入りはしない。ただここで興味深いのは、自己の消費をサポートするという消費の形態は、先に述べたオーダースーツが持っているような、「カスタマイズか既製品か」というジレンマを乗り越える可能性を持つということだ。企業側はあくまで製品やサービスを提供するのであって、カスタマイズされているのは顧客それぞれの目標のほうだ。彼らは自分の目標に応じて、既製品を組み合わせながらその達成を目指すのである。

おそらく今後、この分野においてもっとも注目が高まるのはヘルステックの分野だろうと僕は考えている。自己を消費するための既製品という点では、測定機器はすべての人に共通でも、データはひとりひとり違うという健康に関するデータは、今でもダイエットや健康管理などで盛んに用いられているが、これが「なりたい自分」を消費するためのテクノロジーになる。もちろん、教育やその他の分野でも、この種の「X-Tech」と呼ばれる既存分野のICT化によって、自己の消費が促されるシナリオは十分に考えられる。

経験のオーセンティシティ

ともあれ、ここまでで明らかになるのは、記憶に残る体験だろうと自己の変革だろうと、経験されるものにも良し悪しがあり、それが脱コモディティ化の鍵になるということだろう。では「良い経験」はどのようにすれば可能になるのだろうか。それはたとえばサービス業における「おもてなし力の向上」のような形で、よりよい形で提供することができるものなのだろうか。脱コモディティ化ということは顧客ひとりひとりに合わせてカスタマイズされるということであり、それが結果として「ここだけ」「私だけ」の消費につながるのであるとしても、それが製品やサービスとして提供される以上、一定の規格化は避けられないはずだ。

これに対してギルモアたちは『ほんもの』という本の中で「オーセンティシティ(真正性、ほんものさ)」をその答えに挙げている。つまり、体感されるもの、変革の目標といったものはあくまで顧客の内的な価値でしかないので、そのひとが「嬉しい」とか「成し遂げた」と思えば、それが「ほんものの経験」になるのだ。

ということは、よくも悪くも顧客の体験とは、顧客自身の中で価値があればよいのであって、いわゆるハイブランドのように、確かな品質に裏打ちされたブランドでなくてもよいということになる。一流ホテルのディナーでなくても、パートナーが手間ひまをかけて準備してくれたバースデーディナーに感動して涙を流す人はいるし、インドまで行かなくても「本場インドカレー」のお店で舌鼓を打って満足する人もいる。どちらもその人にとってはオーセンティックな体験なのだ。

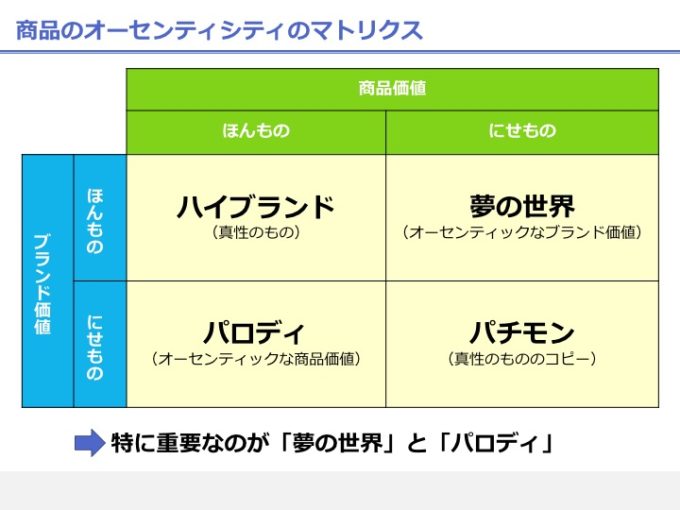

オーセンティシティとは、いったいどのような感覚なのか。ギルモアとパインIIによれば、それは「それ自体に誠実あること」と「そうだと主張するもの」の組み合わせによって成り立つものなのだという。分かりにくいが、言い方を変えると「ほんものであること(商品価値)」と「ほんものだと思わせること(ブランド価値)」から成るのがオーセンティシティだというわけだ。そして既に述べたように、ハイブランドのように両方の価値を兼ね備えていなくても、十分にオーセンティックなものだと受け取られることはあり得るのだ。

たとえば商品価値はオーセンティックでも、ブランド価値がフェイクであるような商品。先に挙げた「本場インド風カレー」だとか「フランスで修行したシェフのフレンチ」なんかがそれに当たるだろう。そこで提供されている料理は、紛れもなく「本場の味」であることは言うまでもない。しかしここはインドでもなくフランスでもない。どれだけ内装を「本場風」にしようと、衛生面での規制だとか従業員だとか、僕たちはそこが日本であることを意識せざるを得ないはずだ。

あるいは逆に、商品価値にオーセンティシティはないが、ブランド価値がオーセンティックであるようなもの。アニメに登場する料理を「再現」した、期間限定カフェのようなものを考えてみればいい。たとえば『魔女の宅急便』に登場する「おばあちゃんのニシンのパイ」の、商品としての「ほんもの」は現実には存在しない。あくまで架空の料理だ。しかし僕たちは、現実に再現されたそのパイの見た目などから、それが「ほんもののおばあちゃんのニシンのパイ」であるかどうかを、ブランド価値的に判断できるわけだ。

商品価値がオーセンティックであるような商品・サービスは「パロディ」と呼ぶことができる。一方で、ブランド価値がオーセンティックであるような商品・サービスはまさしく「夢の世界」を提供する。たとえば自然の分野では、見た目が自然のものに近いラッシュと、素材が自然のものに近いボディショップという差があるし、歴史をモチーフにしたものでも、コンセプトが歴史的なものである「レトロ」と、歴史ある建造物を用いた「リノベーション」という手法がある。どちらも「歴史的」であるがゆえに価値を持つが、そのあり方は異なっている。

こうした「経験」や「変革」、あるいはその背後にあるオーセンティシティの感覚は、今後、観光などを考えていく上でとりわけ重要になるはずだ。僕が今年ずっと追求してきた「体感消費」も、あえて定義するならば「それを消費する人にとってオーセンティックな体感がコア価値になっている、提供された経験や自発的な目標達成のためのプロセスでの消費を伴う、一連の消費」ということになる。実はこのコンセプトこそ、来年以降、色んなことを考えていく際に鍵になるのだけど、それはまた次のエントリで。

ダイヤモンド社

売り上げランキング: 114,495

東洋経済新報社

売り上げランキング: 376,750

![[新訳]経験経済](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51XQPV7N0VL._SL160_.jpg)