2018年には、主たるゼミの研究テーマのほかに、以前から継続して取り組んできたテーマについても研究を進め、数本の論文として投稿した。その中で既に刊行されたのが、「ウェブ時代のセルフ・デザイン論」(二松學舍大学『人文論叢』第101輯、P1-22)だ。依頼論文ではあるものの、この数年取り組んできた自己啓発を含む「自己の消費」について、アカデミックな研究蓄積を背景にして論じることができたという点で、とても意義のある仕事だったと思う。

この論文では、近年の自己論と自己啓発の関係について整理しつつ、パーソナルデータが蓄積されていく近年のICT環境が、そこにどういう影響を与えるかについて論じている。遡るなら、『カーニヴァル化する社会』という本に書いた「自己のデータベースへの再帰的問い合わせ」という現象と近似の出来事だが、それが〈ほんもの〉の自己だと受け取られるようになった背景について論じたという形になっている。

つまりこの論文は、一方でずっと取り組んできた自己論と、今年の中心的な主題になった〈ほんもの〉が交差するところで書かれたものなのだが、紙幅の関係(とスケジュールの都合)もあって、両者の関係についてはきちんと言及できなかった。あくまで研究メモ的な形だが、ここでは2018年の「もうひとつの振り返り」として、このテーマについても書いておきたい。

1.〈ほんもの〉の自己への志向

現代社会において〈ほんもの〉の自己を求める志向が強まっている、という現象について、量的な側面から明らかにすることは難しいかもしれない。だが、多くの人々の実感として、生活の様々な場面において「偽りの自己」と「〈ほんもの〉の自己」が対比される場面があることには、同意が得られるだろうと思う。たとえば美容の世界。化粧品を「偽りの仮面を身につけるための道具」として捉えている人もいるだろうし、「くすみカバー」のような形でそれが明示されることもある。だが基礎化粧品を中心として、身体と日常に近い製品においては、むしろ「素肌本来の力」だとか「ほんとうの自分になる」といった表現が用いられることも多い。「天然」「自然」といった語も、ある面では〈ほんもの〉であることのアピールだと言えるだろう。

あるいはキャリア選択。今回の論文では進路の決定が、偏差値や大学ブランドなどの外在的指標ではなく、進学者自身の内的な志向、それも「ほんとうの」志望に基づいて行われるべきだという理念の広がりや、それを支えるテクノロジーについて書いたのだが、進学であれ就職であれ、その選択基準は「自分がほんとうにやりたいこと」に依拠すべきだという――言い換えれば「〈ほんもの〉の自己になるために選ばれるべきだ」という――ものになっているのも、実際の現場を見ていれば感じるところだろう。

翻ってみれば、僕の自己論への関心の根底には、「なぜ人は、他者に影響されて選んだ選択肢ではなく、他者抜きで選んだ選択肢のほうを〈ほんもの〉だと考えるのだろう」という疑問があった。というより、そもそも他者の影響を一切排して自分自身について選択するということなどあり得ないし、だからといってそれがただちに、自分にとって不本意な選択を意味するわけでもないはずだ。それにも関わらず〈ほんもの〉の自己を求める動きは、それを自己の内面にあるものとして、人びとに探求することを強いるのである。

ただ、この〈ほんもの〉の自己という概念について、それが「である」という静的なものなのか、「なる」という動的なものなのかという補助線を引いてみると、そこには単なる個々の志向を超えた、社会の様相、捉え方といったものとの関連が見えてくる。そこでこの記事では、〈ほんもの〉の自己を、この2つの観点から論じてみよう。

2.静的な概念としての〈ほんもの〉の自己

〈ほんもの〉の自己という概念が登場したのは、いつ頃のことなのだろう。この点についてよく言及されるのが、ライオネル・トリリングの『”誠実”と”ほんもの”』という本だ。トリリングは〈ほんもの〉(authentic)の自己という概念が登場した背景について、それが「社会」という概念の誕生と関係することを指摘している。すなわち、個人の全人格的なかかわりを前提としない機能的に分化した「社会」において人は、その立場に応じた役割を果たすことを求められるのであるが、その役割に対して「誠実」であることが重視されるようになったというのである。

誠実であるということは、僕たちの日常的な語彙で言えば「ちゃんとする」ということになる。仕事なのだからちゃんとしよう、というとき、そこには、自分の〈ほんもの〉の気持ちはどうあれ、それを押し殺して、与えられた役割を誠実に果たすことが含意されている。トリリングは「誠実」であるということは、「人間一般の最善の自我」が実際の感情と一致することであると述べているが、これは社会学的に言えば、アーリー・ホックシールドが「感情労働」という概念に関して示した「深層演技」に対応する。ホックシールドによれば深層演技とは、労働において求められている感情が、まさに「心からの」感情であるように振る舞うということを意味する。「演技」という概念を「偽る」ということと同義だと捉えるとこの言い方は奇妙に思えるかもしれないが、社会学的にはこれは「役割演技」、すなわち「特定の文脈と場面において期待される一般的な行為のセットを遂行すること」という意味での演技なので、その行為と感情が一致するということは、理論上あり得るのだ。

さて、他者の期待に応えることが「誠実」であるとすれば、〈ほんもの〉であるというのはどういうことか。トリリングはこの点についての明確な定義を行っていないのだが、上記の意味がわかれば、そこで想定されているのが「他者の期待から切り離された自己」であることが分かるだろう。誰かがそう求めるからではなく、自分が心からそうしたいと思ってそうすること、普通の言い方をすれば「正直であること(ありのままであること)」が〈ほんもの〉の自己の条件ということになる。

自分に正直であることが、他者の期待から独立した自己であることだというのは、一般的な僕たちの理解に照らしても違和感のあるものではないだろう。特に近年の自己啓発においてしばしば強調される「他人の期待に振り回されすぎない」ということが示しているのも、「他者抜きの自己=〈ほんもの〉の自己」という理念であるはずだ。

3.動的な概念としての〈ほんもの〉の自己

一方、社会学における自己論の伝統は「自己」を「他者抜き」で成立するものとは考えない。むしろ「他者」という存在があってこそ「自己」という存在を認知できるようになるのだという立場を取る。人は、他者関係と、それらから成り立つ社会の中に放り出されてはじめて、社会的存在となるというのが「社会的自我」を自己理解の基礎に置く社会学の基本的な考え方だ。

だから、上記のような「正直な自己」という、静的な自己概念と社会学の考え方の間には隔たりがある。「正直な自己」に近づくために「より正直になる」ことはあっても、そこで目指される「究極的に正直な自己」なるものが揺れ動くということは想定されない。他者のまなざしや期待を取り払ったあとに残るものこそが、「〈ほんもの〉の正直な自己」ということになるはずだからだ。

ところで、その「正直な自己」がそれとして存在するために、ほんとうに他者は必要ないのだろうか。逆説的なことに「正直な自己」は、「正直になった自分の気持はこのようなものなのだ」という他者への表明なしには成り立たない。「正直」であることは「誠実」であること、つまり他者の期待に応えるのをやめるということだから、結局のところ、「他者の期待に反してでも自分の思いを貫く」という他者に向けた行為があって初めて「正直である」ことができるのだ。

社会学的自己論は、自己がこのような「自己のありようを他者に表明する」という、いわゆる「自己物語」によって成り立つものであると考えてきた。社会学者の浅野智彦は、他者への語り直しを通じて「語りえぬ自己」を見出すことによって、人びとが自らの自己物語を書き換えることが可能になると論じている。つまり、自己が他者との関係で成り立つのであれば、他者への関わり方が変わることで、自己のありようも変わるのだというのだ。

「自己が自己を語り直す」ときに「語りえぬ自己」が持ち出されるという浅野の立論はやや複雑なので省略するが、おそらく僕たちは、自己物語の書き換えを、次のような物言いで行うのではないだろうか――「いままでの私は自分を偽っていた、これからの私が〈ほんもの〉の私なのだ」と。

自己物語の書き換えという理論は、以前のエントリで書いた「傷ついた人たち」との関連を考えるとき、非常に意義深いものになる。自己が自己を偽らざるを得なかったこと、そのことを自覚する〈ほんもの〉の私を、聞き手であるあなたに承認してもらうことで、自己物語の書き換えは完了する。こうした「傷ついたこと」の表明、いわゆる「病み語り」がもたらす効果については論を改めたいのだけど、ともあれ社会学は自己というものを、このように動的なものだと捉えてきた。

4.「未来」の消失と「内破」する資本主義

ただ、いかに「自己の語り直し」に他者が必要であるとしても、その根拠が個々の内面に求められることそのものは、動かしようがない。というより、自己の物語直しが頻繁に行われるようになることと、自己の根拠が個人の内面に求められるようになることは、パラレルな事態だと考えてよいだろう。人びとが何らかの理由で、自己の内面に「〈ほんもの〉の自己」を探し求めるようになったことで、「自己の語り直し」による〈ほんもの〉の自己の承認が僕たちにとって身近なものになったのではないか。

その「何らかの理由」とはなにか。よく挙げられるのは、意外にも自己のありようではなく、社会の様態が変化したことが、その原因であるという理論だ。たとえばジグムント・バウマンは、産業や政治システム、国家や共同体のありようが変化していく中で、僕たちの生きる社会が流動化し、いわゆる「リキッド・モダニティ」と呼ばれる社会に突入したと主張している。個人のアイデンティティが流動的なものになれば、「私は誰なのだろう?」と自問する人が増えるのも、不思議なことではない。

とはいえ、ここで僕が論じたいのは、バウマンがあまり論じていない「資本主義と時間」という論点だ。結論を先取りするなら、資本主義のメカニズムが脱時間的なものになるとき、それは外部へと拡張する運動から、個人の内面を掘り下げる運動へと変化する。それが、人びとが〈ほんもの〉の自己を内面に求めようとする動機を形成しているのだ。

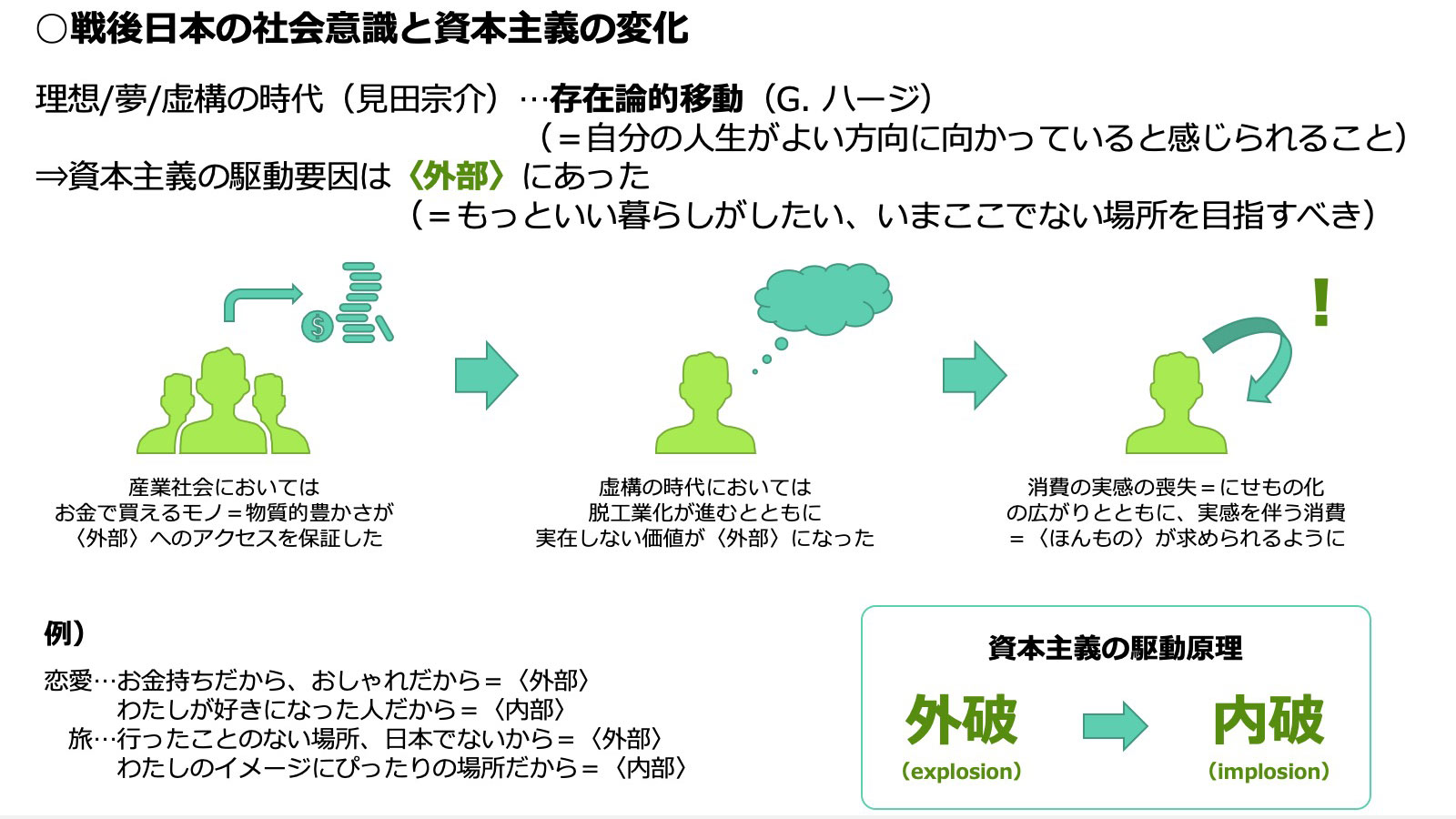

日本の社会学における時代区分として「理想の時代」「夢の時代」「虚構の時代」という三分類がある。要するに「現実」との対比で語られる対象が「理想→夢→虚構」と変化してきたという話だ。これまでこの概念は、現実を捉える枠組みがどう変化してきたか、という形で受け止められることが多かった。それに従うと、「夢」というのは、「夢を叶える」などのように「いまここにないものを実現する」という風にも語られるし、「夢のようにはかない」といった風に、現実にならないものを指すこともある。だから夢は「理想」と「虚構」の中間にあるものだと考えられる。これは言い換えれば、現実というものが、頭の中にあるビジョンによって作り変えられるポテンシャルを持ったものから、妄想することによって逃避される対象に変化したことを意味している。

文化人類学者のガッサン・ハージは、未来に向かって進んでいるという感覚のことを「存在論的移動」と呼んでいる。大学に合格し、引っ越しの準備を進めているときに人は、物理的に移動していないとしても、自分が希望の未来に向けて移動しているという感覚を持つことができるだろう。この概念に基づくなら、「理想」には未来に向けた存在論的移動の感覚があり、「虚構」にはそれがない。つまり、「現実」との対比で言うならば、「未来」というものを想定するのが理想の時代であり、いまがずっと続く(終わりなき日常!)、という感覚で捉えられるのが虚構の時代ということになる。

実はこの「未来から終わりなき日常へ」という転換は、資本主義のメカニズムと関連付けたときに、そこに大きな変化を認めることができる。資本主義というのは無限の拡大を志向する資本の運動だ。つまり常に〈外部〉へと拡張されることで資本主義は拡大するのだが、時間的な〈外部〉すなわち「未来」も、資本主義の発達には欠かせないものだった。それは「将来はもっといい暮らしがしたい」という「理想(あるいは「夢」)へと差し向けられることで、産業社会おける勤労の動機を提供してきた。

ところが脱工業化が進んだ社会においては、人びとの動機も資本が提供する商品経済も「モノの豊かさへのアクセス」から「記号的な差異をめぐる戯れ」へと変化する。つまり「情報という〈外部〉」を獲得したことで、資本主義は物理的な限界を超えて拡大する「高度消費社会」へと突入したのである。

だが記号との戯れそのものは、人びとの存在論的な安心の基盤にはならない。僕はかねてから、日本の高度消費社会化が、工業社会のライフコースに下支えされた「2階建て」のものであると主張してきたけれど、その「1階」の足場が不安定になったことで、人びとは戯れではなく、実感を伴う〈ほんもの〉へのアクセスを志向するようになった。ただし、そこで〈外部〉に〈ほんもの〉の根拠を求めることは、脱工業化された社会においては難しい。誰もが希望の未来を約束されているわけではなく、将来の所得上昇を前提に、現在の境遇を肯定することも困難であるからだ。

そんな現代社会に住まう人びとにとって、ある種の確かさをもって志向することができるものこそ、自己の内面の世界なのである。かかる状況では、資本主義も「理想の未来」や「記号的な差異」ではなく、「あなたの内面に隠れた〈ほんもの〉のあなた」を発見できるような方向に発達する。自分探しビジネスといってもいいし、自己啓発的な資本主義と呼んでもいい。たとえば恋愛や観光などで、〈ほんもの〉の自己を発見し、それを承認する他者とマッチングするビジネスが、存在感を増している。

現代における〈ほんもの〉の私探しは、無限の外部を志向する〈外破〉(explosion)的なものから、個人の内面を掘り下げ、その都度、新しい〈ほんもの〉の自己を語り直させる〈内破〉(implosion)的なものに変化した資本主義のメカニズムと共振しながら、ますます僕たちの周囲を覆うようになるだろう。他者の存在はますますノイジーなものになり、せいぜい「〈ほんもの〉の私の声を聞くオーディエンス」としての役割しか求められなくなる。それが果たして「社会」と呼びうるものでいられるのか、それはまだ僕には分からないのだけれど。

参考文献

- 浅野智彦, 2001, 『自己への物語論的接近――家族療法から社会学へ』勁草書房

- Bauman, Zygmunt, 2000, “Liquid Modernity”, Cambridge: Polity Press.(=2001、森田正典訳『リキッド・モダニティ――液状化する社会』大月書店)

- ハージ、ガッサン, 2007, 塩原良和訳「存在論的移動のエスノグラフィー――想像でもなく複数調査地的でもないディアスポラ研究について」、伊豫谷登士翁編『移動から場所を問う――現代移民研究の課題』有信堂高文社、PP.27-49

- Hochschild, Arlie Russell, 1983, “The Managed Heart”, CA: The University of California Press.(=2000、石川准、室伏亜希訳『管理される心――感情が商品になるとき』世界思想社)

- 見田宗介, 1995, 『現代日本の感覚と思想』講談社学術文庫

- 大澤真幸, 1996, 『虚構の時代の果て――オウムと世界最終戦争』ちくま新書

- Trilling, Lionel, 1972, “Sincerity and Authenticity”, Boston, USA: Harvard University Press.(=1976、野島秀勝訳『”誠実”と”ほんもの”――近代自我の確立と崩壊』法政大学出版局)