先のエントリで触れたとおり、社会科学には「産業構造の変化によって人々の生活前提が変わる」という議論がある。ただ、既に言い尽くされた議論のように見えるこの主張も、それが実際に生じていることを元にした話なのか、これからそういうことが起きるという予測をしているのかが明らかでなかったり、事実としてそういうことが起きるというレベルの話と、それが起こる社会で何をすべきかという理念の話がごっちゃになっていたりする。保守的な社会科学者は「産業構造の変化が私達の生活を根本から一変させたとは言えない」と説明するのに対し、特に情報化に関して「これからは全てが変わってしまう、個人の生き方を変える備えが必要だ」と煽る物書きが定期的に登場する。僕たちは、どちらの言うことを、どこまで真に受けるべきなのだろうか?

この論争には終わりがないし、そもそも論点が共有されてすらいない。一方は現在の話をして、他方は未来の話をしている。前者が事実を問うているのに対して、後者は当為(べき論)を探している。社会全体で考えるか、その中で生きる個人を見るかという違いもある。だから例えば、「これからは情報化でプレイヤーの力関係は一変する。僕は大企業への就職を目指す同世代には背を向けて、ブログのアフィリエイトで生きていくから就職活動しないのだ」と宣言する学生がいても、にっこり笑って「頑張ってね」と言うほかない。少なくとも若い人じしんの人生に関する限り、未来の可能性は僕とは比べ物にならないくらい大きい。そしてその「当たり確率」がどれだけ低いと分かっていても、それは全体を見たときの話でしかないのだ。

「産業構造の変化によって人々の生活が変わる」という話は、研究室ではなく、講義で論じる場合にも、こうしたアイロニーに見舞われることが多い。「社会がどんな風に変わるかなんて分からないじゃないですか。だから私はどんなことがあっても、母親と同じような専業主婦になりたいし、そのために早く素敵な人と出会いたいんです」と言い返された瞬間、どのようなデータも理論モデルも意味を失う。このエントリは、そういう反応がありうることをあらかじめ折り込みつつ、「ともあれ全体としてどんなことが起きるのか」についてまとめておくために書かれている。

あらかじめ断っておくと、僕の専門は理論モデルについて考えることであって、計量経済学的なデータの扱いや検証についてはまったくの素人だ。ただ実証的な計量分析を行う際にも、研究者は往々にして理論モデルに基づいて何を測定するかを決めるわけで、またその論点は広く共有されている方が全体にとって都合がいい。というわけで、前のエントリの補足的な形で、「情報化と格差」の問題について整理してみたい。

真に受けられ過ぎの「仕事の喪失」論

情報化と格差の関係でいうと、近年もっとも注目されているのは「人工知能やロボットによって、人間の仕事がなくなる」というものだろう。すぐ後に述べるようにこの危機感は、少なくとも社会科学的には「真に受けられすぎ」のきらいがあるのだが、こうした話が出てきたことで、日本においても再び「情報化と格差」の問題が注目を浴びているように見える。

まず注意しておく必要があるのは、「仕事が失われる」と「失業者が増える」は、必ずしもイコールではないということだ。最近の例で言うと、画像解析によってパン屋のレジでの価格入力を自動化したケースのように、「手間ひまのかかった作業を機械ができるようになることで、人間には別の仕事が割り振られる」という場合もあり得る。あるいは、一時的に失業者が増えたとしても、機械化による経済成長が別の雇用を生み、そこで雇われる人が増えるという流れも考えられる。もちろんどちらも起きないと見ることもできるが、たとえ技術的な進化が爆発的な速度で進んだとしても、それを仕事の場面に実際に持ち込む速度は、技術ではなく企業の設備投資や人的資源からの切り替え速度に依存するので、ある日突然、3000万人(日本の労働人口の約47%)もの失業者があふれるといった事態は考えにくい。

おそらくこの議論は、実際のところがどうかというより、人々の間にある、雇用をめぐる漠然とした不安が顕在化する形で受け容れられたものだ。ある日突然、自分ではどうにもならない理由で失業するのではないかという懸念が、「機械による雇用喪失」というお話のリアリティを増したのだろう。また、僕のいる教育の界隈においてはこうした不安をもとにした「脅し」が、「だからいま勉強しておかないと大変なことになるぞ」という風に、空前の売り手市場化する若年雇用の中で緊張感を欠いた学生たちの背筋を伸ばすものになると期待され、誇張されて伝えられたフシもないわけではない。

ともあれ、こうした「仕事の喪失」論は、一方に楽観的な、他方で悲観的な反応を引き起こしている。楽観的な反応としては、情報化の恩恵を受ける人々は、従来の大企業が独占していた経済を実力で覆す可能性を持った人々であり、世界はそうした人々の力でよりよいものになるのである、といったものがある。だから、自らの可能性を狭めるような選択肢を離れて、独力で新しい世界を生き抜いていけるように、早くからイノベーターとしての意識をもっておくべきである、云々という形で、楽観論は「情報技術が世界をよくする」ことに期待する。

楽観論があれば、もちろん悲観論もある。悲観的な反応の多くは、情報技術が変える世界は、以前と比べても不安定で、流動的で、予測不可能で、かつ多くの人が大企業の支配下に置かれており、そこから逃れる術を失っているようなものだと考えている。グーグルやフェイスブックといった企業が個人の生活を隅々まで監視し、タイムラインは広告で埋め尽くされ、その広告を管理する情報産業の労働者も、奴隷のような働かされ方をしており、決して楽観論が唱えるような自律的で自由なものではないと言う。

どうも昨今の、「情報化社会論の体裁をまとった自己啓発書」の多くは、この2つの議論を併置し、「悲観的な未来に向かうのがいやなら、いまから楽観論的な未来に向けて個人が努力すべきだ」というストーリーを採用することが多いようだ。そこでは情報化は「不可避のもの」と考えられており、僕たちにはそれに対処するしか選択肢はないと見なされているようだ。

構造変化という視点

社会科学の立場は、この「情報化は不可避である」という宿命論的な視点に対して、それがなぜ、どのようなメカニズムで起きる変化だと考えられるのかを検討するものだ。もちろん、メカニズムの説明(理論モデル)が独り歩きをすると、それ自体が宿命論的なものになる場合もある。例えばマルクス主義における「絶対的窮乏化と世界同時革命」なんていうのがそれに当たる。というわけで個々の社会においてどのように考えるかも後半で検討することにして、あくまで「モデルケース」としてのメカニズムを考えてみよう。

技術の進化が、それ以前にあった仕事を人間の手から機械に移すという事象は、人類の歴史を通じて一貫して生じてきたものだ。だが情報化と雇用の関係でいうならば、そこには一般論としての技術の進化だけでなく、歴史的に生じうる一回的な現象としての「構造変化」を伴うというのが、この分野での見方だ。

それはときに「フォーディズムからポスト・フォーディズムへ」という言い方で表される。フォーディズムとはいわゆる工業社会での働き方で、チャップリンが『モダン・タイムズ』で批判した流れ作業工程のように、人間が生産システムの歯車となって働かされるような非人間的な特徴を有していたと見なされる。他方でフォーディズムの生産体制が実現させた大量生産は、規模の経済によって商品の価格を低下させ、市場を拡大し、結果的に労働者の賃金水準を向上させ、モノの消費をともなう大衆社会を成立させたともいう。大衆社会とは、人々が同じようなモノを所有することを目指して生活を編成する社会のことであり、それ以前の社会を「貧困」と捉えるなら、雇用の拡大、所得とモノの消費の増大、親子間での階層上昇といったことが「豊かさ」の指標とみなされるような社会のことである。

工業化による大衆社会の成立は、まずもってアメリカで20世紀の初頭に、多くの先進国では第二次世界大戦後に起きたとされる。だがその後、いくつかの条件が重なる形で、工業化された社会の仕組みが維持できなくなる。世界的には変動相場制への移行やオイルショック、ベトナム戦争の泥沼化によってアメリカの経済的地位が低下し、工業生産のコストが上昇したことや、国内的な需要の飽和によって、生産による市場拡大の余地が小さくなったことがその原因とされる。そのため商品やサービスは、モノの欠乏を埋め合わせるために生産されるコストの安い規格品から、消費者個々人のニーズに見合った多様で個性的なものへとラインナップを変えざるを得ない。

こうした「少品種大量生産から多品種少量生産へ」の流れは、生産のあり方を重厚長大型からダウンサイズされたものに変え、全員で一斉に働く集約的労働も、その時々の都合で働き方が変わるフレキシブルなものになり、価値の中心もモノのコストから情報やサービスの付加価値へと移る。生産よりもマーケティングや企画、デザインが重視されるようになり、仕事に求められるスキルが高度化・専門化することになる。

このような変化を社会科学では「工業社会からポスト工業社会へ」の構造変動だと考えてきた。構造変動とは、社会を成り立たせている仕組みやそれらの関連の仕方が変わってしまうということだ。ポスト工業社会に典型的な働き方を「ポスト・フォーディズム」の働き方といい、フォーディズムの働き方と比べて自由度が高い一方で不安定なところもあり、ひとくちに言って「流動的(リキッド)」なものになると考えられている。

注意が必要なのは、こうした「社会の生産の仕方が変わると、それに伴って社会全体の仕組みが変わる」という考え方は、先ほど挙げたマルクス主義の考え方に典型的なもので、物事をモデルとして捉える上ではとても便利なのだが、実際の社会にどれほど当てはまるかと言われると微妙な点も多いということだ。先進国の間でも製造業がGDPに占める割合や雇用者の比率は異なるし、雇用に関する規制や市場構造も同じではない。ここで重要なのは、情報化を不可避の技術的進化と捉え、それが玉突き的に社会の変化を引き起こす(これを「技術決定論」という)のではなく、社会の仕組みが全体として変化するという現象が、70年代以降の先進国を分析する視点として用いられるようになったということなのだ。

サービス労働の二極化

では、ポスト・フォーディズムの社会では何が原因となって格差が生まれるのか。ポスト・フォーディズムの社会では、企業が労働者に対するイニシアチブを強め、企業にとって都合のいいという意味で「フレキシブル」な働かせ方をするようになると考える論者は、非正規雇用の増大や際限のない感情労働(いわゆるブラック労働)、残業という概念の消失と賞与による労働者の給与格差の拡大といったことを問題視し、フォーディズムの社会よりも労働者の保護が重要になると考える。それは労働者を主語にする限りで正しいのだが、全体としての「仕組み」を捉える上ではやや一面的になることもある。

まず、価値を生むためのリソースが、工業社会とポスト工業社会では異なる。工業社会においては生産コストを下げ、市場を拡大するために必要なのは物質的な資源であり、その中でも希少資源をいち早く自社で囲い込むことこそが競争力の源泉だった。そのため、帝国主義の時代からずっと国力・競争力といえば「安価な資源を自国(自社)のために確保する」ことであって、それを可能にする巨大な権力や資源こそが、すなわち独占を可能にするものだった。

もちろん現在でも、こうした資源獲得が競争力の重要な局面を担っていることは言うまでもない。ところが産業や付加価値の中心がサービス、デザインといった情報的な要素に変わるとき、それらは従来と同じような形で囲い込むことが難しくなる。ビジネスモデルやデザインは、何の保護もされなければパクられ放題になるし、囲い込んだ少数の人材によって考え出されるではなく、オープンな場でより広い人々と交わりながら生み出される企画やサービスデザインの方が、より優れた成果を上げると考えられるようになっている。

こうした社会において競争力の源泉となるのは、人の「才能」や「創造性」ということになる。リチャード・フロリダは『クリエイティブ・クラスの世紀』の中で、こうした新しいアイディアやビジネスを創造する力、つまりクリエイティビティをもった人々がこれからの経済の担い手になることを提唱し、注目を集めた。彼によるとクリエイティブな才能は誰にでも備わっているものであり、それを活かす職業に就く可能性は平等だということになる。

だが現実には、可能性は平等だとしても才能は平等ではない。また、確かに社会の変化によってこれまで必要だと考えられなかった能力への需要が高まり、結果として活躍することになる人が出てくることもあるだろうが、サービスが消費者の便利のために提供されるのならば、その能力が現在と根本的に異なるものになるというのも考えにくい。社会科学では、ポスト・フォーディズムの社会で求められる仕事は、どのようなものになると考えているのか。

まず、サービスや情報に関わる仕事が増えると、そうした人々の仕事は定型的なものでなくなり、日曜日に働いたり、遅くまで残業したりする人が増えると考えられる。またこれまで雇用されていなかった女性や高齢者も、労働力に加わる可能性が高くなる。特に上に挙げたクリエイティビティを必要とする仕事では、決められた時間に決められた作業をすることではなく、プロジェクトの〆切までミスやバグのチェックを含めた作業が続くのであり、仕事の終わりに線を引くことが難しい。つまり、こうした人々からは、プライベートの時間に手をかける余地が失われていると考えられる。

だがそれは逆から見れば、こうした人々が自分の生活を充実させるために、市場経済を通じてサービスを購入する可能性が高まるということでもある。日曜日に仕事に駆り出される親が子どものために保育サービスを購入するとか、映画を見に行く時間がないのでオンラインの動画視聴サービスを契約するといったことだ。こうした仕事のうち、ビジネスとして提供されるサービスを「事業サービス」、働き手が増えた分の家事などを引き受けるサービスを「社会サービス」と呼ぶ。両者を厳密に区別することは難しいが、おおむね「サービス業で働く人が増えると、その人にサービスを提供する新たな市場が生まれる」と考えればいいだろう。

問題は、このサービス産業の働き方の質だ。実はサービス産業、特に対人サービスを担う仕事は一般に、非正規化が進むなど雇用の質が悪化する傾向にある。その理由は、こうしたサービス労働が人にしか担えないが、人ならば誰でも担える程度に熟練度の低いものであるということ、またそのため機械で自動化して生産性を上げることが難しく、利益を上げるためには人件費を抑制せねばならないこと、そして、福祉などの社会サービス全般に対する政府支出が減少していることだ(この点については、同僚である長松奈美江の論文を参照)。

まとめると、情報化、サービス化が進む社会における雇用は、悪徳企業が労働者を搾取するからという理由だけでなく、そもそも仕事の中身やそれを取り巻く環境によって、高度専門化したクリエイティブ産業に従事する一握りの人と、彼らにサービスを提供する、相対的に質の悪い対人サービス業とに二極化するのである。前のエントリで述べたライシュがこうした変化を予言したのは、1991年のことだった。

地域間格差の拡大

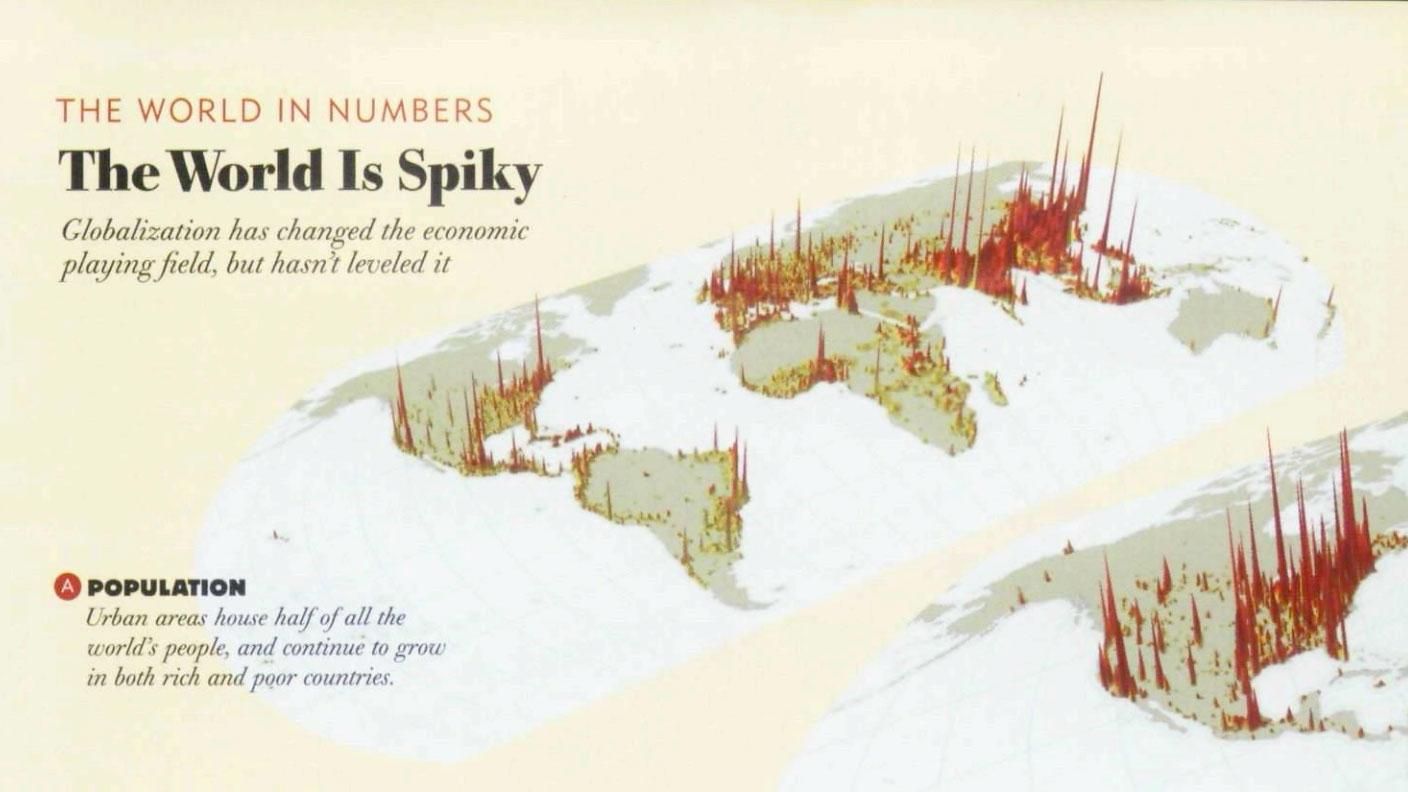

さらに近年では、この格差が地域間格差を伴って拡大することが論じられるようになった。ライシュ自身も、彼が「シンボリック・アナリスト」と呼ぶ高度専門職サービス業従事者と対人サービス業従事者の居住地域が区分されていることを問題視している。また先に挙げたフロリダも、クリエイティブな才能は同じ才能が集まる場所に集まるとして、彼らの集まる「クリエイティブ・シティ」が世界の中で存在感を高めると主張している。彼によると世界は、トマス・フリードマンの言うような「フラット」なものではなく、「スパイキー(とげとげ)」の格差を広げながらグローバル化するのである。

この「才能の集積による格差の拡大」を、国内における都市間格差の問題として論じているのは、タイラー・コーエンやエンリコ・モレッティといった経済学者たちだ。コーエンは技術と雇用の関係について考察した著書の中で、技術が生み出す新たな雇用にあずかれるのはごく一部分であり、多くの人々はより低廉な職に就くことになるという「大格差」の時代の到来を予言している。そこで重要なのは全体の市場が成長することであり、工場の海外移転を批判して国民の雇用を保護するよりも、より生産性の高いスタープレーヤーとしての移民を受け入れていくほうが、結果的に下層に位置する人々にも経済成長の恩恵がもたらされると主張している。

さらに、これに加えてモレッティが示すのは、アメリカにおいては、都市部で働く高卒の方が非都市部で働く大卒よりも所得が高いという事実だ。その背景にあるのは、イノベーションの起きる場所の格差であり、非都市部から高度、高所得な産業が失われていくという趨勢である。イノベーションは西海岸、東海岸の特定の地域の企業に集中しており、そうした人々にサービスを提供する非熟練労働に従事するほうが所得が高くなるというわけだ。

彼らの議論は、昨年のアメリカ大統領選挙の際に注目された「ラストベルト」、すなわち、中部の製造業が中心になっている地域の存在と、彼らが格差社会の底辺に沈みつつあることをいち早く指摘したものだったと言える。ただしコーエンなどは、そうした地域の人々は、情報化の恩恵を受けつつ、低価格な娯楽サービスに依存して「そこそこ満足」な生活を送るという、平穏な格差の時代が到来するのではないかと考えていたのだが。

ちなみに同様の図式が日本でも当てはまるかと言われれば、一部は当たっているようにも思うけれど、見過ごすことのできない差も存在する。たとえば日本においてはアメリカほど居住の流動性が高くないので、進学・就職・結婚以外のタイミングで転居する機会があまりない。それゆえ、家族を持って生活を営む人が「都会の対人サービス業」を目指して大移動することも、それほど起きないように思える。また所得における学歴の効果は非常に高く、他方で製造業に従事する人も多いので、サービス産業化した社会の格差が全面化しているとも言い難い。

しかし、それをおいてもコーエンらの言う地域間格差は、今後の社会で見落とせない論点になるだろうと考えられる。たとえば「消滅可能性自治体」と言われる地域において、その可能性の指標となっているのは女性の人口なのだが、その女性が都市部に流出している理由が、地元には職がない(都会には非熟練でも従事できるサービスがある)ということなのだ。

論点整理のためのモデル

何度も繰り返すとおり、ここで提示したのは、現実に起きていることを敷衍して導き出された「メカニズムのモデル」であって、再び具体的な現実を分析する際には、様々な微調整を加えながら適用・検証しなければならないものだ。こうしたモデルから考えることのメリットは、何を検証すべきか、どんなデータを集めるべきかについての指針が得られるということになるだろう。特に「社会の構造的な変化」のような抽象的な命題は、保守的な社会科学にとっては扱いづらいか、実証的な検証が困難なものである場合も多い。他方で、すべてを従来分かっていたことの範囲内で起きているものに違いないと決めつけて、実際に変化が生じているのか否かを見ないのも問題だ。

だが何より困るのは、こうした蓄積のあるモデルを一切無視して、目の前で受け止められている危機感、たとえば人工知能の発達によって失業者が増えるに違いない、だから対策が必要だといった短絡的な「解決」を目指してしまうことだろう。ここに挙げたものはこれまでの研究の一部でしかないとはいえ、まだ起きていないことについて考える際に、モデルを構築したり検証したりする手がかりになるものではないかと思っている。

ダイヤモンド社

売り上げランキング: 111,693

エヌティティ出版

売り上げランキング: 150,700

売り上げランキング: 1,884

光文社

売り上げランキング: 531