日本では、社会を思想的に把握しようとする人にありがちなこととして、歳を取るほど話のスケールが大きくなって、人類全体、人類史全体を対象にするような「大きな物語」を描こうとするというのがある。そのこと自体は、ヨーロッパ流の、「人類」全体を対象にするユマニスムの知的伝統と、アメリカ流の実証主義的プラグマティズムの間に置かれた日本のアカデミズムならではの現象なのだと思う。若いときは堅実に、実証的に取り扱いうる事象のみを研究しているのだけれど、そのうちにそうした事象の背後にある、なにか共通の糸みたいなものが見えてきて、よし、一生の仕事として、最後の難問に取り組んでみるか、と。そこで宣長に帰るか、普遍的人類(あるいはサルとの比較とか)を想定するかといった違いはあるけど、まあそういう人は多いわけだ。

それを揶揄するだけの知的能力は僕にはないし、そもそも僕の関心は分不相応に大きいので、こうした人々の仕事の方が、他のものよりは面白く感じることが多い。でもそれだけに、彼らが語る「物語」のスケールに戸惑うことも多いのだ。例えば、「現在は、近代社会の成立期に比肩するほどの大変革の時期、近代の変曲点なのだ」といった主張。情報社会論では公文俊平氏がこうした認識に基づいて多くの仕事をしているし、最近では見田宗介氏もそれに近いことを言ってると思う。

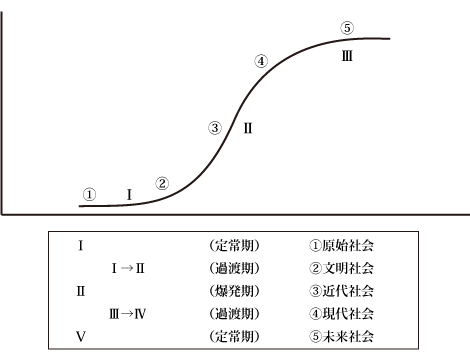

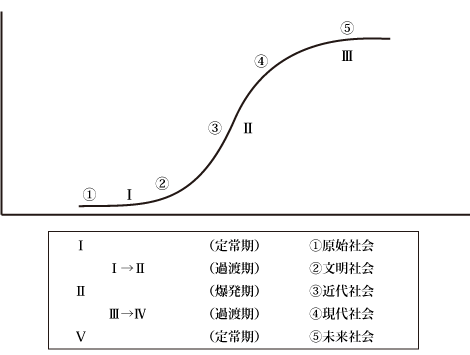

もちろん両者の立場も主張もかなり違うのだけど、ひとつ共通していることとして、近代が現在直面している変化とそこに至るまでの道程を、様々なデータを用いてS字曲線(ロジスティック曲線、シグモイド関数)で表現しようとしていることだ。この関数はよく生物の個体数の増減を表現するのに用いられるけれども、見田氏は『社会学入門』の中でリースマンの知見を引きながら、社会の変化を示すものとして、このモデルを用いている。彼はまず世界の多くの国で人口の爆発的増加が終わり、減少期に入っていることを指摘する。すなわち世界は「地球を総体として考えてみた場合にも、この1970年前後という『熱い時代』を変曲点として、人間の爆発的な繁殖という奇跡のような一時期は、すでにその終息に向かう局面に入っている」(前掲書156-157ページ)というのだ。

その上で、こうした急激な変化の時代から緩やかな変化の時代への移行は、社会や文化、価値の領域にまで及んでいると彼は言う。『思想』1002号に掲載された「近代の矛盾の『解凍』――脱高度成長期の精神変容」では、NHK放送文化研究所のデータを引きながら、世代意識の変化が、近年になるに従ってゆるやかになっていることを明らかにしている。つまり、戦中世代と団塊世代の世代意識の差より、団塊と新人類、新人類と団塊ジュニアの意識差の方が小さくなっていくというのだ。

その上で彼は同論文で、大きく言うとふたつのことを指摘する。ひとつは、こうした変化の少ない社会へと移行するにあたって、〈近代家父長制家族〉のシステムが解体していくということ。もうひとつは、それと並行して、ヴェーバーが指摘した近代の「合理化」傾向が変曲点を迎え、非合理的なもの、合理性の外部が志向されるようになっているということだ。

ただ、この点に関しては見田さんも慎重で、『中央公論』09年7月号の三浦展氏との対談においては、奇跡やあの世を信じる20代の増加について「事態の表層よりも、背景にある揺らぎに注目すべき」「『合理主義の限界をわきまえた』合理主義に向かいつつある」と指摘している。対談では「再呪術化」といったキーワードも出ているが、安直に「近代の限界→前近代回帰」という話になっているわけではない。

そもそも「再呪術化」に関しては、山之内靖氏が対談集の中で、それに肯定的、否定的なふたつの評価があることを指摘していた。一方はジョージ・リッツァに代表されるもので、マクドナルド化のような近代合理主義のいきつく果てに、人々を幻惑させるような消費空間――ラスベガスのフリーモント・ストリートのような――が構築されていることへの批判。他方はモリス・バーマンのような、超自然的なものへの感覚を現代人が取り戻しつつあることを評価するものだ。どちらかと言えば見田さんの立場は後者に近いと理解されているけど、それがどこま「マジ」なのかは、ときどき分からなくなることがある。

ともあれ、人々を合理的な生産に差し向けるために用意されたに過ぎない近代型家族(安定雇用の夫と専業主婦の妻、教育を受ける子どもからなる「標準型」核家族)は相対化され、非合理なものや、「愛」的なもの(身近な人との繋がり)が求められるようになると、一応は主張されていると理解してよいだろう。理屈としては分かるような気もするし、いくつかの事例を当てはめられないこともない。けど気になるのは、まず三浦氏との対談において示されているいくつかの事例やデータは、むしろ上記のような知見に反しているのではないかということだ。

たとえば対談では冒頭から、若い世代での性別役割分業を肯定する割合が高まっていることが指摘されているし、その他にも三浦氏は、若い女性において「愛」志向と対立する「利」志向、つまり計画を立てて堅実に生きようとする志向が高まっていることに注目している。これを見る限り、近年生じているのは、一様な「近代の限界への自覚」ではなく、おそらくは階層やジェンダーによって細かく区分される、まだら上の「後期近代化」ではないのか。

さらに言えば、上記の論点とも関わるが、そもそも「近代の変曲点」を観察するためには、どのくらいのスパンでのデータが必要なのかということが、理論だけでは見えてこない。前近代から近代への過渡期は、爆発的なイノベーションが起こる瞬間なので、変化も時間的・質的に急激的なものとして観察されうるだろう。しかし「社会が停滞していく」ということが、いったいどのくらいのスパンで起きるのかは、なかなか予測できない。ある時点の変化を微分した接線は、停滞期の初期においても、まだ急角度を示すはずだからだ。

僕は、見田さんの議論は「近代の限界」とか「文明の曲がり角」のような大きな話(近代の終わりという近代的「大きな物語」!)としてではなく、社会学が前提としてきた種々の現象の取り扱いについて更新を迫る知見のネタとして、すごく有効なのではないかと思っている。それは例えば「若者」という存在の取り扱いであったり、彼らを取り巻く雇用環境だったり、そうしたものの世代間継承がなされることで社会が維持されるという前提であったりする。その意味で、『思想』論文における見田氏の以下の結論に、僕は(納得しないけど)共感するのだ。

社会学は、知られているとおり、「近代社会の自意識」とよばれてきた。これまでの社会学は、第Ⅰの局面(「近代」)の社会と精神の特質を解明してきた。人間の歴史のもうひとつの変曲点である「現代」の社会学は、この歴史の巨大な高度成長期を初めてその全体として対象化し、相対化することのできる地点に立つと同時に、この第Ⅱの局面との対比において、来るべき第Ⅲの局面(「高度成長」の後の局面)の社会と精神を予測し、構想することをその基本的な課題とすることのできる地点に立っている。未来の社会学は、社会学の未来でもある。

岩波書店

売り上げランキング: 36755

御茶の水書房

売り上げランキング: 541012

国文社

売り上げランキング: 18235

果てしなき合理化のゆくえ 21世紀新版

早稲田大学出版部

売り上げランキング: 31428

プレジデント社

売り上げランキング: 158682