アクティブ・ラーニングが大流行した社会学的背景

教育の世界には、実際に学校で行われている授業の外にも多様なトレンドがある。特に自己学習の世界では、昔から記憶術だの速読術だのといったメソッドがあるし、最近ではアプリを使った学習記録の活用なんてのも出てきている。そういった中でも近年での最大のブームは「アクティブ・ラーニング」だろう。アクティブ・ラーニング(能動的学習)とは文科省の資料によると

教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れ た教授・学習法の総称。学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、 教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査 学習等が含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク 等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である。

とある。要するに、教師が一方的に知識を伝授するのではない形式を取り入れていきましょうということのようだ。

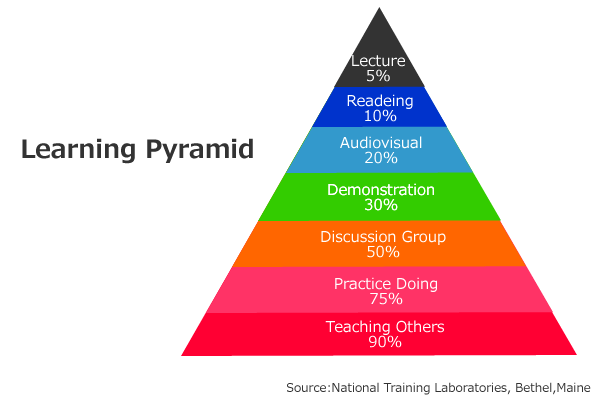

実は、この話の根拠となった「ラーニング・ピラミッド」も、よく調べてみると「半年後の定着率は講義だけだと5%だが、他者への教育を経ると90%が記憶している」という数字の根拠を見つけ出すのが困難だったりして、出所が怪しいまま拡散した話題のように思える。類似の話として「アメリカの小学生の65%は、現在は存在しない職業に就く」とか、「雇用の47%は自動化されるリスクが高い」なんてのがある。どちらも大学の広告なんかでものすごくよく見かけるので、そちらで知ったという人も多いかもしれない。

出所や詳細が不明なまま、大雑把な内容と数字だけが噂のように拡散していくという出来事そのものが、社会学の研究対象であるように思う。この問題に対する僕の解釈は、(1)そもそも高校や大学で教師が一方的に話すだけなんて授業をやっているのは単なる怠慢であり、教育への熱意ある教師なら「そんなのとっくにやっている」と思えるものだったので、ラーニング・ピラミッドのコンセプトが受け容れられた、(2)特に中位以下の学校にとって、生徒・学生の学習モチベーションの調達は最大の懸案事項であり、やる気のない学生に対して能動的な学習機会の提供を通じてモチベーションを高める一方、他方で「勉強しないと将来が危ういぞ」と脅かすという「アメとムチ」の効果を持ったことで、この議論がよく使われるようになった、というものだ。定員の少ない低偏差値校ではST比(教師対生徒の人数比)や面倒見の良さが売りにならざるをえないし、僕自身も、アメとムチの文脈でこの話を授業で取り上げてきたところもある。

教師とバラエティの司会者が入れ替わる

そういった中でもうひとつ注目されるのが、教師の役割の変化だ。アクティブ・ラーニングにおいては教師は知識を伝達するのではなく、学生がともに学び合い、教え合う環境を整え、彼らの発言を引き出す役割を担うのであり、「舞台上の賢人(Sage on the Stage)」から「隣のガイド役(Guide on the Side)」になるというのだ。

もともと大学の講義なんかでは、ドイツのフォアレーズング(Vorlesung)に代表される「読み上げ型」のスタイルが主流だったらしい(vorlesenは「読み上げる」の意)。戦前の講義録なんかを読むと確かに「……なのであります」的な言い回しが目立つ。何年くらいまで残っていたスタイルなのかは分からないけど、少なくとも僕の経験の中にはそういう講義はない。なので大学というのはずっと使い回しの講義ノートを読み上げるだけのスタイルが中心であるから時代に応じておらず、アクティブ・ラーニングの導入が急がれる、なんていうのはどこか別の国の話をしているか、そうとうに年齢のいった人の話なのだろう。

もちろん、棒読み型ではないとはいえ、教師というものを「舞台上の賢人」であるべきだと考える人は一定数いる。「FD(ファカルティ・ディベロップメント:教師による授業改善)なんて無意味だ!」と思っている人もいるだろう。こういう人にとって講義は、学生を黙らせ、静粛な環境でじっと話を聞くことに耐えさせるか、聞いている話が面白くなるように自分で予習をしてくるのが当たり前のものということになる。言ってみれば、ファンだけを集めて自分の曲を聴かせるアーティストのライブといったところか。

それが一概に悪いわけでもないだろうけど、おそらくその対極にある「引き出し型」のレクチャースタイルというものもあって、たぶんその頂点に池上彰さんがいる。彼の番組進行の仕方は独特で、「……ということがあります。○○さんならどうしますか?」「そうですよね。実はその通りのことが起きたんです」といった形で、受講者(ゲスト)の意見を引き出したように見せかけて、巧妙に用意した流れに誘導する。なのでゲストが「そんなことしたら、××になってしまうんじゃないですか?」というときにも、司会者との間に議論は起きない。ここで大事なのは、「ゲストの意見」をより抽象化したり具体化したりして、新たな「知識」に組み替えてみせるということだ。

オリエンタルラジオの中田敦彦さんがマルクスと共産主義国家についてレクチャーしたというまとめを見ても、そのスタイルが踏襲されているように思う。まあ、あっちゃんがパーフェクトヒューマンであるかどうかはともかく、慶大経済学部を出ていれば学習塾の講師の経験もあっただろうし、やる気のない小中学生なんかにものを教えるときにはどうしたってこのスタイルにならざるを得ない。更に言うならバラエティ番組における出演者の側も、司会者に上手に誘導されるようになっていると思う。ボケ、ツッコミ、インテリ、天然といった立ち位置を駆使しながら全員で面白い話をして、実はその笑い話が後で明かされる知識と同じことだった、というパターンが、教育エンタメの形になりつつある。

「エデュテインメント」という言葉が徐々に広がっている。もともとはキッザニアなどのエンターテイメント型教育施設を指して用いられていたけれど、そもそも教育とエンターテイメントの間に壁を設けること自体に意味がなくなりつつあるのかもしれない。こういう世界においては、教師の仕事はガイド役というより「バラエティ番組の司会からこそ、そのスキルを学ぶべきもの」ということになる。

自律的な学習に向けた3つのステップ

僕自身は権威的な教師が嫌いだし、この種の「改革」に対して反対する気持ちは汲むけれども、その人が個人的に種々の方針に従わないことで生じる周囲への負担や迷惑に対して「大きな目的のためには小さな犠牲は許される」とでも言わんばかりの態度を見ると、人として尊敬できないなとも思う(もちろん僕だってそんなに従順な人間ではないので、あまり人のことは言えない)。ただそれよりも重要なのは、「イントロダクションのためにエンターテイメント性を取り入れたアクティブ・ラーニング」と「学習内容の定着や体系化のために取り入れられるアクティブ・ラーニング」がまったくの別物であることと、前者から後者へのステップを上がるのは容易ではないということだ。

特に人文系において顕著だと思うけど、一般的に「学び始め」の段階において学ぶ内容の全容を把握することは難しい。それでも数学をモデルとするタイプの学問においては、定理→基礎的な問題→応用的な問題→そこから導かれる新たな定理、といった形で階段状の勉強が可能になるため、途中を飛ばして学習を進めることが困難だ。だからこそ「挫折」を防ぐことがこうした学習では重要になるのだが、人文系においてはそうもいかない。書かれていることは分かるが一部の漢字が読めない、概念的な用語の意味が分からないなんてことは普通にある。それを「分かる」と呼んではいけないのかもしれないけれど、実際にそのくらいあやふやな状態で勉強が進められてしまうのも事実だ。

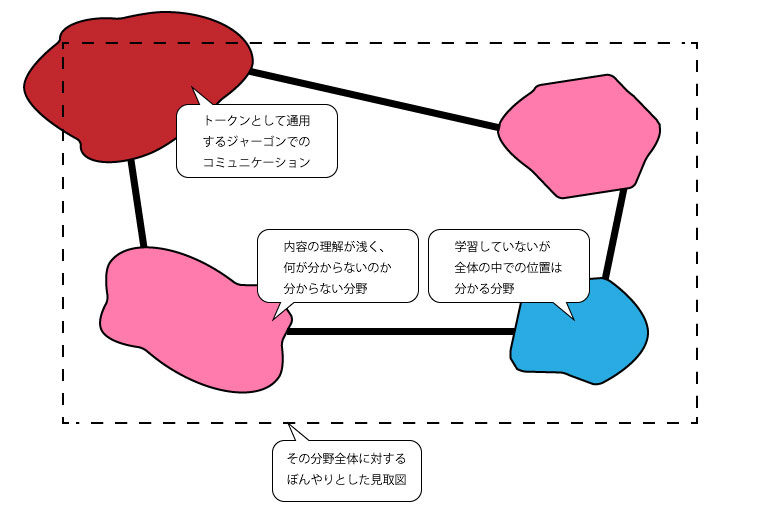

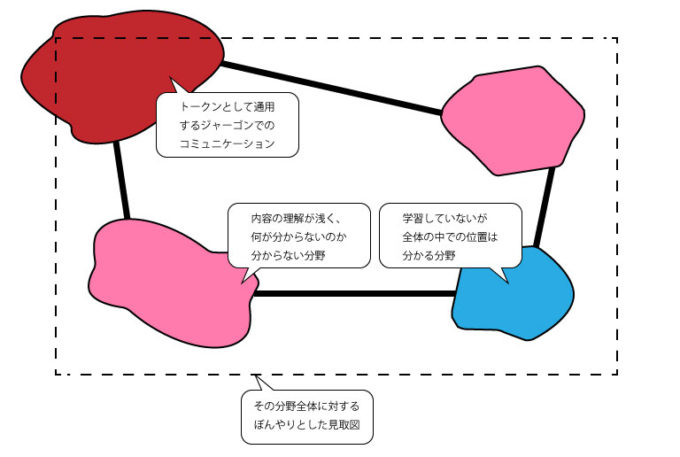

ここでは、「だから文系は」みたいな話にこれ以上踏み込まない。強調したいのは、階段状の学習に対して、これらの分野が「まだら状」の学習モデルをとることであり、また学んだことの深さや濃さが、全体的な理解への深さや濃さと独立しているということだ。典型的なものとして、教師や先輩たちが使う謎のジャーゴン(隠語)を、その意味内容や語源・来歴も分からずに表面だけなぞって使用してしまう、ということがあるだろう。「それって再帰的だよね!」みたいな。

ステップ1:ジャーゴン段階

人文系の学問には、こうしたジャーゴンや半可知識でものごとを語らせる魅力がある。マルクス主義なんてその中でも最大のヒット作だと思う。なぜそうした魅力が生まれるのか。それはジャーゴンがコミュニケーションのためのトークン(通行証)になるからだ。隠語というのは全般的にそうだけれど、その意味を分かっている人の間だけで用いられるし、意味が分からなければ仲間に入れない。周囲がそのジャーゴンで話をしていたら、仲間に入るために、その集団で用いられている仕方でジャーゴンを使用するようになるというのは、おそらく大学のような場所で学生を学問に誘うための重要な入口であり続けてきた。

ところが、そうしたジャーゴンの中で会話できるのも、それが会話というフロー性の高いものだからだ。いざ論文を書くとか、人前で発表するという段になると、それではどうにもならないことが明らかになり、また課題などを通じて勉強しなければいけなくなる。そこにはやはり別のジャーゴン、あるいは専門用語が登場するのだが、なぜそんなことが論じられているのか、どうしてそれが結論になるのかも分からないまま鵜呑みにしてしまうしかない。その一部は以前の知識でも理解できるが、別のものはまったく理解できないという風に、この段階での知識は濃淡のあるまだら状のものになり、ある知識と別の知識がどのような関係にあるのかが明らかではない。主張としては矛盾するはずの知識や、逆にルーツは違うけれど同じ現象について論じているものをごちゃまぜにしている状態だ。

ステップ2:まだら段階

とはいえまだら状態の知識も、それぞれについて深く学んだり、人前で発表したりしていくうちにぼんやりと関係性が見えてくる。場合によっては学習カリキュラムの中で複数のメニューを履修していく中で「全体の見取り図」のようなものが理解できるようになる。この段階でようやく人は、自分が学んだものが全体の中でどのような位置を占めるもので、自分に足りない知識が何に対して必要なもので、どのように学んでいくべきなのを判断できるのだ。ざっくばらんな言い方をすると、「何が分からないのか分からない」状態を脱していくのが、ステップ1からステップ3への移行なのだといえる。

ステップ3:知識の体系化

「まだら段階」で起きる困難

アクティブ・ラーニングをめぐるありがちな誤解(あるいは批判)は、おおむねこのステップと関係している。すなわち、「人に教えることが記憶の定着を促す」のではなく、「人に教えられるくらい理解できていなければ、何も記憶に残らない」ということなのだ。だから入門段階において用いられるアクティブ・ラーニングがエンターテイメントになるのに対して、ステップ3におけるアクティブ・ラーニング(ティーチング)は、より伝統的な授業スタイルに近いものになる。両者を区分せずに「能動的学習」だの「反転学習」だのを形式的に取り入れたとしても効果は薄いだろうし、いまのところ文教系ITベンダーにとっての飯の種でしかないこれらの新しい授業メソッドも、結局のところは廃れていくことになるだろうと思う。

他方、こうした取り組みの必要性の根拠として挙げられることの多い「情報化による教育のコモディティ化」の進行は押しとどめられないとも思う。教育のコモディティ化とは要するに「知識を得るだけならネットの記事やオンライン教育で十分なのだから、高いお金を出して学校に行く意味なんてない」といった極論のことだ。確かに知識を伝授するだけなら教育というものはコストパフォーマンスが悪いだけでなく、お試しもクーリングオフもできないという点で質の悪いビジネスだと思う。だから「情報としての知識がコモディティ化する以上、教育の主たる役割は学びのモチベーションを高めたり、知識を定着させる環境を用意したりするものになる」という主張には、正しいかどうか以前に受け容れるべきところがあると思っている。

ところが学びのステップを高めていくことで、知識を身につけて活用できるようにするというのはそれほど簡単ではない。というのも、ステップ1で「楽しく学ぶ」ことに成功したとしても、ステップ2においては「あれもこれもやらなければならない」「何を勉強しているのか分からない」という風に楽しくないことをやらなければいけないからだ。ステップ3までたどり着けば「人が自分の話を聞いてくれる」ということによる有能感は高まるだろうけれど、そこに至るためには「なんて自分はバカなんだろう」というステップを踏まなければならないわけだ。

一応、勤め先でこうした取り組みを進めている関係もあってアクティブ・ラーニング系の著作はできるだけ目を通すようにしているのだけど、困ったことにこの点について上手にハシゴを用意できている例に出会ったことがない。おそらくは「面白くなってきたら自分で学ぶようになるだろう」という想定なのだろう。だが実際に勉強してみると誰もが分かる通り、面白くなって勉強を始めたものは、面白くない現実に直面してすぐに放り出されてしまう。そしてネットには、体系化されないままの知識が大量にストックされている。結果として起きるのは、なぜそれとそれを組み合わせたのかが不明なまま、たくさんの知識が寄せ集められた、一見すると情報量が多いのだけど実は何も言っていない主張と、それに対する断片的で反射的なツッコミばかりが溢れるという事態だ。

「コーチ」と同じくらい「定番」が必要だ

実はこうしたことを2010年にも考えていたことを、こないだ自分の記事を読み返していて気づいた。そこで論じていたのは、定番から離れて自由を追求した世代が、いざ教育という点において「定番」へと回帰してしまう理由だ。そしておそらく、その重要性はいまでも変わっていないし、学ぶ側もステップ1からステップ2への移行期において「定番」を欲していると感じる。とはいえ経済学のように「定番」のある分野が、人文系においては特に少ないという事情にもあまり変化はない。

これだけ見ると、教育や教師の役割というものをひとつの定義に絞ることから諦めた方がいいように思えてくる。大学においても「教育」と「研究者育成」は別のトラックに分けた方がいいという議論はずっとあるけれど、たとえば少人数を相手にエンターテイメント性のあるやりとりでモチベーションを引き出すコーチ型の教師、彼らが教育する内容を設計し、教科書などを執筆する「定番」の作成者、アドバンストな内容を学生と一緒に追求する研究者など、教師のモデルだって多様化する。それを一人ですべて担うのは難しいだろうから、結果的に質の高い教育は偏在化する。入門でモチベーションを引き出せるコーチ型の教師は、雇用の規模は大きいのに育成することが難しいので、優秀な人の待遇がよくなるか、あっちゃんのように学歴の高い芸能人が担当するようになるかもしれない。他方で移転可能性の高い「定番」の教科書などは、需要は大きいが執筆コストも高いので、きちんと編集方針が共有された状態で少数の優秀な人が集まって作れば、色んな所で使えるようになるだろう。よってこれからの社会で必要になることは少ないと思われる。

ステップ2における一時的なモチベーションの低下を乗り越えるためには、「先生の話を聞いてたら面白くなってきた!」という人が自主学習を進めるのに最適化された「定番」の教科書が欠かせないのだが、アクティブ・ラーニングの大流行の前では、特に教える側が期待する水準で自主学習してくれるような体系化された教科書を編む動機は乏しそうだ(逆にマンキュー本くらい使いやすい定番のある経済学では、面白おかしい入門書を除けば、定番の教科書を編む動機自体がなくなりそうだけど)。

もちろんモチベーションを引き出す方にしたって、教わる側の属性や能力が多様化している中では標準化・規格化することは困難なのだけど、それについてはまた別の機会に。

東洋経済新報社

売り上げランキング: 3,564

東洋経済新報社

売り上げランキング: 10,311