要約

- 消費に対する付加価値化のトレンドの底流にあるのは〈ほんもの〉性の提供

- 〈ほんもの〉性は商品そのものに宿るだけでなく、消費者との関係からも生じる

- 情報ネットワークの発達は、〈ほんもの〉性が生まれる様相を複雑化させる

1.表層的トレンドに踊らされていないか?

12月末というのは、大学教員にとって、少なくとも僕にとっては最大の繁忙期だ。大学の授業も大詰めになるし、20人以上の卒論指導を抱えて、オンライン、オフラインの時間ともに教育業務に集中することになる。ただそれだけに、その年にやってきたことを振り返るのはいい時期でもあって、毎年この時期には、集中的に取り組むテーマを変えているゼミでの研究を中心に、ブログ記事にまとめることにしている。

2018年に取り組んだテーマは「コト消費に価値が生まれるメカニズム」だ。こういうテーマを立てたのには理由がある。昨年の記事で振り返ったように、昨今の「脱モノ消費=コト消費化」の流れの中で、たとえば「インスタ映え」のような、スマホからアクセスするソーシャルメディアでのトレンドが注目されている。前述の記事では、こうしたトレンドの背後に、「スマホというデバイスが持つ物理的制約」と「消費者の関与度の高低」が関連している可能性について指摘した。要するに、大した関心がないからこそ、画面全体を覆うきれいな画像で直感的に「よさそう!」と思わせるようなPR手法が効果を持つわけだ。

この主張については、より学術的な観点から「観光」を題材に、観光学術学会のシンポジウムでも報告した。ただ世の中全体で見れば、「今年はインスタからTikTokだ」とか「いやいやもうインスタはストーリーが中心だ」「インスタ映えのトレンドは崩れつつある」などの「解説」や「分析」が踊った。マーケティング言説の役割は、クライアントに対してもっとも説得的なトレンド解説を提示することなので、そうした「去年には『次はインスタ』って言ってたじゃん!」と突っ込みたくなるような手のひら返しも致し方ないとは思うのだけれど、昨年の段階で僕としては、「そうした表層的トレンドを追いかけるのではなく、より本質的な流れを見つけ出すことができないか?」と考えていた。その問題関心をより具体的に表現したのが「コト消費に価値が生まれるメカニズムを探る」というテーマだったのだ。

実際、SNSでウケるような意匠や演出には、集客など何らかの効果があるだろう。だが、その効果は一様ではない。SNS対策を行ったことで集客アップを果たした企画もあれば、大した効果がなかったものもある。それどころか、SNSでのプレゼンスを意識していたわけでもないのに「映える」ということで訪問客が殺到し、対策を取らなければいけなくなった事例すらもある。「映えるかどうか」といった表層的なトレンドのみに着目していては見えてこない、「より本質的な、人を惹きつける要素があるのではないか」という問いに答えるのが、学術研究の中でも、「理論」を重視する僕のような立場からできることだと思う。

2.脱コモディティ化としての〈ほんもの〉性

人を惹きつけるとはどういうことか? この問題は様々な観点から語ることができるが、僕たちが注目したのは「人が惹きつけられる対象には、他とは違う何らかの要素があるのではないか」という点だ。たとえば「映える」スイーツがあったとしても、そうした情報の共有速度は非常に早く、また範囲も広いものになっている。言い換えれば、次から次へと似たような「映え商品」が登場し、消費されている。さらにこうした質的トレンドは大規模な設備投資を伴うサプライチェーンの変化よりも早いので、いきおい商品のスペック的な差別化は困難になる。それにもかかわらず、SNS上に氾濫するこうした情報の中から、なぜか集中的に人が惹きつけられる事例と、そうでないものが存在する。

サプライサイドからこの現象を見ると、そうした消費対象は「脱コモディティ化」を果たしているということになる。コモディティ化とは、価格以外に差別化要因を失ってしまう状態、つまり「安ければ安いほどいい」状態に陥ってしまうこと。ということは脱コモディティ化が達成されるということは「価格が高くてもこちらを選ぶ」という状態であるはずだ。

だが、ここにはひとつの謎がある。現代の規格化された生産システムの中で大量生産される商品群には、スペックで測ることのできる明確な差が存在しない場合が多い。それにも関わらず、脱コモディティ化を果たしている商品やサービスは、より高価であってもそちらが選ばれる。たとえば雑貨店で売られているカバンも、直販店で売られているハイブランドのカバンも、機能的には「カバン」ということで変わりはないが、それでもハイブランドを選ぶ人がいる。あるいは地方都市のアミューズメント施設と有名テーマパーク、どちらにもジェットコースターのような施設が存在しているが、「入場料が安いから地元の遊園地に行こう」という人のほうが少ないのである。なぜ人は、同じようなものであるはずなのに、より高価なものを選ぶことがあるのか?

一般的な消費社会論がここで持ち出すのは「ブランドの有無」だ。しかし、あまりに有名なこの言葉は、実際は何の説明にもなっていない。ブランドとは本来、牛に押された焼印のことだ。ではなぜ、焼印を押されただけの牛が、他の牛よりも高値で取引されるのか? より複雑な例としては「偽ブランド品」を考えてみてもいい。たとえば世界的な電子機器メーカーが発展途上国の工場でスマートフォンを製造していたとする。その工場のスタッフが製造ラインの技術をすべて盗み、先進国のメーカーの製品と全く同じ商品をリリースしたとしても、その商品は「パクリ商品」と呼ばれることになるはずだ。なぜブランドはブランドとして機能するのか?

ここ数年でもっとも注目しているのが、「その商品/サービスが〈ほんもの〉だと見なされているから」という説明だ。この場合の〈ほんもの〉性を、専門用語ではAuthenticity(真正性)と呼ぶのだが、実はマーケティングや観光などの研究で、このオーセンティシティに関する研究が無数に生まれている。ある対象が、他の選択肢を退けてでも選ばれるのは、それが〈ほんもの〉だと見なされているからだというのだ。

3.「まるでジブリ」のオーセンティシティ

重要なのは、この〈ほんもの〉であるということが、消費の対象に内在する要素であるとは限らず、むしろ消費者の認知の中でこそ生み出されているケースが目立つことだ。ゼミ生との議論の中でそれを象徴する例として挙がったのが、観光地に関するメディア上の言説でよく用いられる「まるでジブリの世界」という表現だ。

近年の「インスタ映え」「絶景」ブームに後押しされ、いわゆる地域観光情報をまとめて提供するキュレーションアプリが無数にリリースされている。こうしたアプリでよく登場するのが「まるでジブリの世界」という打ち出しなのだ。世界的な観光地であれば、フランスのモン・サン・ミシェル(『ルパン三世 カリオストロの城』)、ギリシャのザキントス島(『紅の豚』)、台湾の九份(『千と千尋の神隠し』)など、公式に参考にされたと認められていないものも含め、いわゆる「ジブリの舞台のモデル」とされる観光地が人気を集めている。

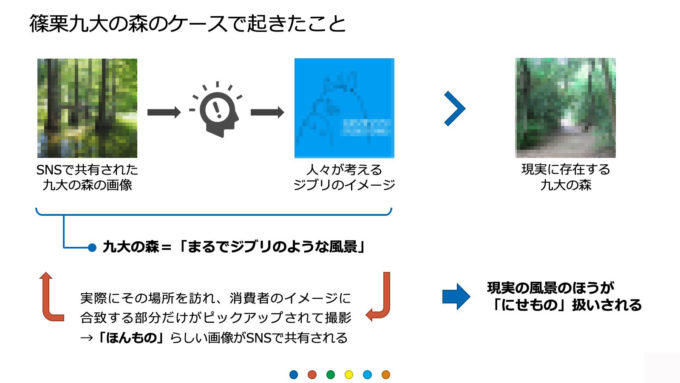

だが「まるでジブリの世界」という打ち出しで語られるのは、そうした実際の作品との関連を示されているものばかりではない。2017年から2018年にかけてブームになった「篠栗九大の森」の事例を見てみよう。これはもともと九州大学農学部が篠栗町と共同で管理する、生態系観察のための実習林で、観光地というわけではないが、一般にも開放されていた場所だ。その一部に生息するラクウショウという樹を撮影した写真がInstagramで「まるでジブリのようだ」と話題になり、観光客が殺到したのである。

なぜ、「ジブリ作品のモデル」ですらない森が「まるでジブリの世界」として話題になったのか。そのことを読み解く補助線として、実際にその場を訪れた人びとのブログの記述を参照してみると、面白いことがわかる。ラクウショウの写真を見て現地を訪れた親子が、似てはいるが別物の場所に到着したとき「思ってたんと違くない?」という感想を漏らしたのである。

これは考えてみれば不思議な話だ。九大の森は、そこに紛れもなく存在する「ほんもの」の森だ。しかしながら親子の中では、メディアによって生み出されたイメージこそが〈ほんもの〉なのであり、しかもそのイメージが「ジブリ作品」という、これまた抽象化された概念と結びついたことで「ジブリっぽい風景=〈ほんもの〉」として認知されたのである。その認知に基づいて撮影されたラクウショウの風景は、九大の森=まるでジブリの世界という認知構造を強化し、結果的に現実に存在する森のほうを「にせもの」にしていくのである。

4.オーセンティシティを解剖する

このように考えると、〈ほんもの〉であるということが、商品やサービスに内在する要素だけでなく、消費者の認知構造の影響を受けており、さらにその認知に、情報ネットワークが影響を与えているという、非常に複雑な状況があることがわかる。冒頭に述べたように「インスタ映えの次」のような表層的なトレンドを追いかけていても、トレンドに振り回されるだけで、こうした複雑な状況に対処することはできないだろう。

とはいえ、消費者の認知によって〈ほんもの〉であるかどうかが変わるというのであれば、サプライサイドにとっては都合の悪いこともある。実際、篠栗九大の森のケースでは、観光客が殺到し、マナーの問題なども発生したために、立ち入りが制限されることになったという。今年話題になった単語のひとつが「オーバーツーリズム」だが、あれも言ってみれば〈ほんもの〉の観光地を求める観光客の振る舞いに、地元が対応しきれなくなったことで生じた事例だろう(例えばイタリアのフィレンツェでは、観光客の食べ歩きが規制された)。

また、そもそも〈ほんもの〉という認知を獲得しようにも、そうしたウリを持っていない商品/サービス/観光地のほうが多いはずだ。提供者側は、どうやって自分たち(の商品/サービス)を〈ほんもの〉だと認知してもらうのか?

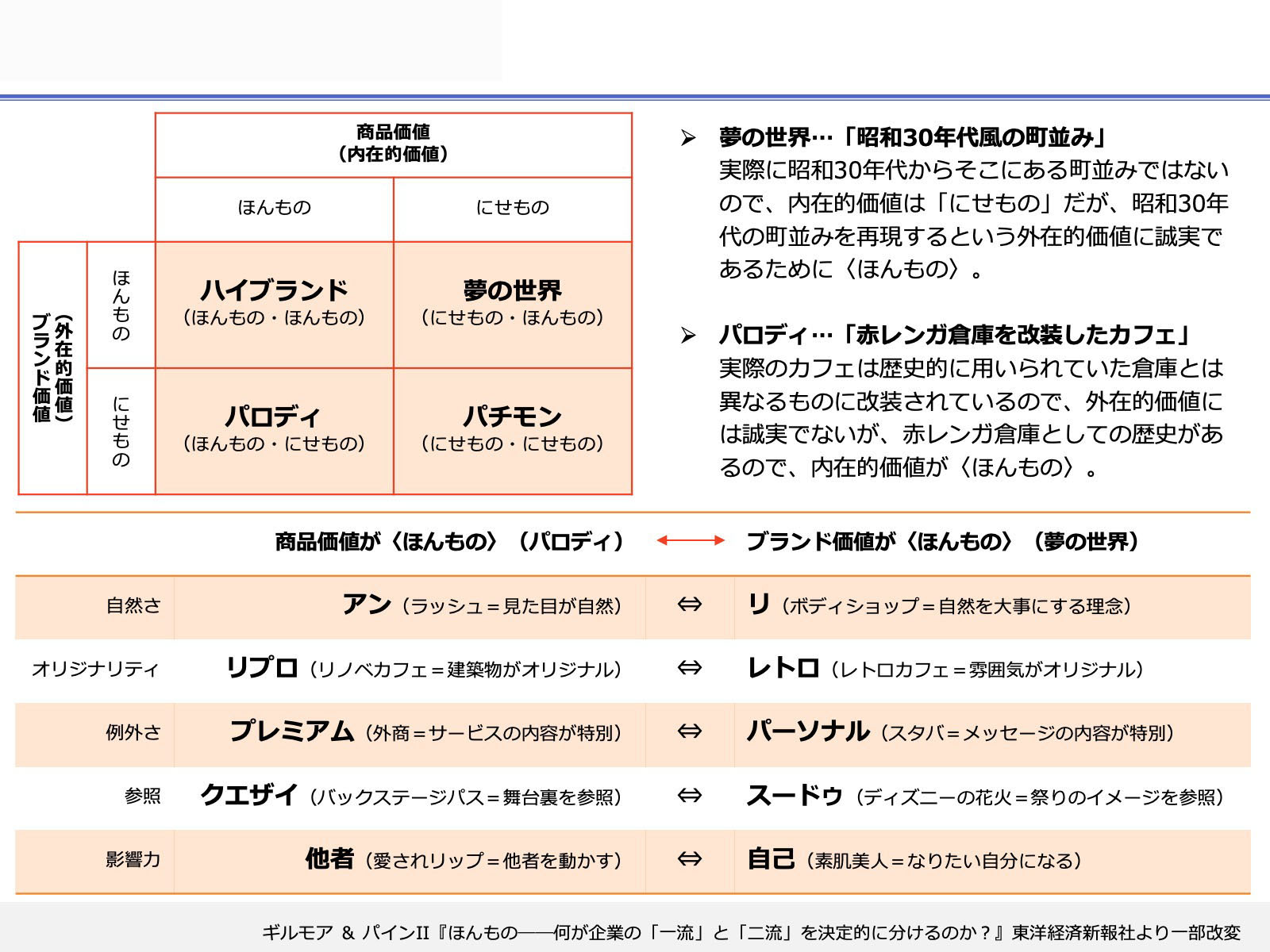

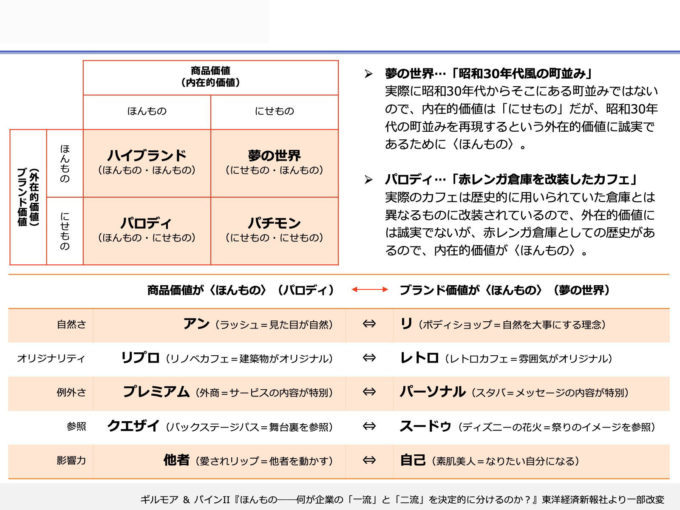

実はオーセンティシティ研究の中では、その中にも2種類の特徴的な軸があると考えられている。たとえばGilmore & Pine II(2007=2009)は、オーセンティシティを「それ自体(自己)に誠実であること」と「そうだと主張するもの(自己)である」という2つの観点から説明できると述べている。ほぼ同じ枠組みとしてCarroll & Wheaton(2009)は、オーセンティシティを「特異性のオーセンティシティ(idiosyncratic authenticity)」と「技芸のオーセンティシティ(craft authenticity)」に分類している。

名前こそ風変わりだが、両者はともにオーセンティシティを「外在的価値」と「内在的価値」に分類できると主張している。外在的価値とは、顧客に対して示した、商品が目指す理想や理念のことであり、内在的価値とは、顧客に対して示した、商品自体がもつ価値のことだ。「わが社の商品は子供の心を豊かにします」と標榜するのは、商品に対する外在的価値、すなわちブランド価値であり、「わが社の商品は100%天然由来の成分でできています」というのは、商品の内在価値、すなわち商品価値そのものということになる。

興味深いのは、Gilmore & Pine IIの著作において示されている、「商品価値がほんもので、ブランド価値がにせものである場合」と「商品価値はにせものだがブランド価値がほんものである場合」だ。僕は前者を「夢の世界」、後者を「パロディ」と呼んでいるのだけれど、実は世の多くに見られる〈ほんもの〉性は、このどちらかなのではないか。というより、商品価値ないしブランド価値における〈ほんもの〉性を示すことができれば、消費者には十分に〈ほんもの〉と認知されるのではないか。

確かに、日本では〈ほんもの〉という表現を、商品について見ることは少ないが、例えば英語圏では「Authentic」という言い方で商品/サービスをアピールするのは一般的だし、直接的でなくても、〈ほんもの〉であることを示唆する広告表現はたくさんある。たとえば「牛肉100%」「創業以来変わらぬ製法」「王室御用達」「肌本来の美しさ」など。Gilmoreたちはこうしたいくつかの要素に分解したオーセンティシティについても言及しているが(上の図版参照)、こうした面からも、〈ほんもの〉の価値について理解することはできるだろう。

「いますぐお金になる」アイディアに振り回されなくていいというのは、学術の領域における重要なアドバンテージだ。お金の世界から距離を取れば取るほど偉いとも思わないけれど、少しだけ引いた目線から現在を捉えることができるのが、社会科学の思考法の魅力だと思う。

参考文献

- Gilmore, J. H. & Pine II, J. B. (2007). “Authenticity: What Consumers Really Want, Boston”, USA: Harvard Business Review Press.[林正訳(2009)『ほんもの――何が企業の「一流」と「二流」を決定的に分けるのか?』東洋経済新報社]

- Carroll, Glenn R. and Dennis Ray Wheaton, 2009, “The organizational construction of authenticity: An examination of contemporary food and dining in the U.S.”, Research in Organizational Behavior, 29(2009), 255–282.