ライブエンターテイメントが、大きな危機に直面している。新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、いわゆる「三密」が発生するライブハウスが名指しでリスク対象とされ、事実上、興行が行えない状況になっているのだ。エンターテイメントは人の幸福に資するものというけれど、人を不安にさせたり、演者や来場者を非難の矢面に立たせたりする興行が、果たしてエンタメと言えるかと言われればそれは違うだろう。

だが一方で、この状況は音楽業界にとって大きな構造転換を迫るものになるという説を唱える人もいる。レーベルのオーナーからは、CDが売れない時代のビジネスモデルがライブだったのであり、そこからの転換、脱却は難しいという声も出ている。

きっかけは、このブログに対する教え子からの質問だった。これまで起きていたことは、単純なモノから体験へのシフトなのか。むしろモノが購入されていた時代にも、リスナーは体験を求めてそのモノを購入していたのではないか、というものだ。

こうした点は講義でも著書でも触れてきたことだし、大学のゼミではこの数年、「情報化されないものの価値」について検討を重ねてきた。特に今年重点的に取り上げているテーマが「エンターテイメント」だったこともあり、この問題については少し整理したほうがいいように思う。果たして音楽業界は、「体験の価値」を売るモデルを放棄するべきなのか? そもそも音楽業界の未来は暗いのか? この点について歴史的な経緯も振り返りながら論じてみよう。

結論を先取りするなら、音楽産業が価値を売るルートは複数あり、必ずしもライブによって体験を提供する以外の道がないわけではない、ということになる。ただ、産業としての音楽業界であるとか、現場でのリアルなお金のフローは学者の仕事の範疇外だし、在宅勤務の中、資料も限られているために、曖昧な記憶や勘違いで書かれた部分も出てくるかと思う。その辺については、ぜひ専門家の皆さんのご意見を頂戴したいところだ。

なお、本文中に何度か「ほんもの」とか「オーセンティシティ」という言葉が出てくる。これは僕らの研究の中で鍵になっている概念で、詳細はこちらのエントリに書かれているので、そちらも併せてご確認いただきたい。

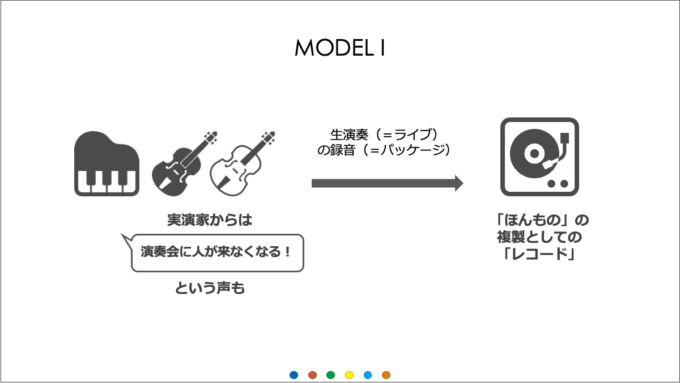

1.パッケージ=レコード産業の誕生

そもそも音楽業界はいつ成立したのか。音楽業界をどう定義するかによるが、音楽の記録媒体としての、いわゆる「レコード」が産業的に制作され、流通するようになった20世紀を、その始まりと考えてみよう。このときレコードとは、実演家の生演奏(=ライブ)を収録し、パッケージ化された商品にすることだった。すなわちレコードは、あくまで「ほんもの」の演奏を複製したものだったのである。

またこのとき、演奏を収録される実演家からは、複製され、何度も再生可能なパッケージが流通すると実演家の演奏の機会が奪われるとして反対の声が上がっている。「複製芸術」というアウラなき商品とどう向き合うか、というのは20世紀前半の哲学や社会学、特に大衆社会論における重要なテーマだが、そうした批判を待つまでもなく「にせものの記録が流通すること」への危惧は、ほかならぬ芸術家のなかにあった。

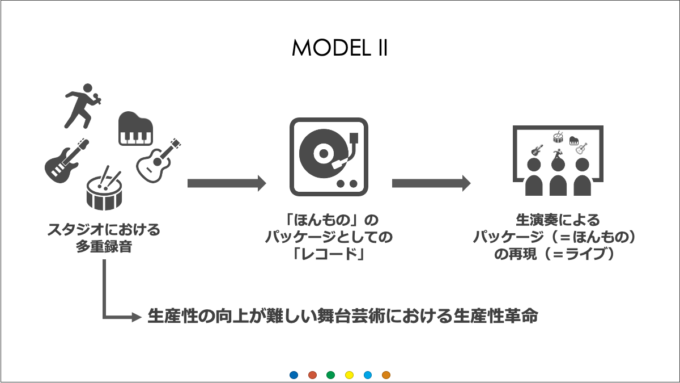

2.多重録音と生産性の革命

一方で大戦の終結やその後のベビーブームと高度成長によって、多くの先進国では大衆化された娯楽を享受する社会が到来する。そうした中で音楽産業も成長し、また20世紀のテクノロジーを次々と取り入れていく。エレキギターやアンプが普及し、少人数のバンドでも巨大な音で音楽が演奏できるようになる。

そして、レコーディング技術にも革新が起きる。マルチトラックレコーダー、つまり「多重録音」を可能にする機材が登場したことで、レコーディングは「ライブの一発録り」ではなく、「ベストテイクの重ね録り」を行う作業に変化する。実はこのことは、音楽制作のみならず、エンタメ全般にとって革命的な変化だった。

経済学者のW. ボウモルとW. ボウエンは、舞台芸術(パフォーミングアーツ)に関する経済学的分析を行っている。経済学では、生産性の向上、つまり1人が生産することのできる量の増大が経済を発展させると考えるが、一方で舞台芸術はそれが難しい。モーツアルトの弦楽四重奏は、それが作曲された時代から20世紀に至るまで、4人いないと演奏できない。この間、綿織物の生産性は飛躍的に向上し、1人の労働者が織ることのできる綿織物の量は数百倍になったにも関わらず、だ。

多重録音はその意味で「1人の人間が生産することのできる演奏」を飛躍的に向上させる技術だった。私たちは主メロを歌いながら同時にハモリのパートを歌うことができないが、多重録音ならそれが可能になる(要するに山下達郎さんの生産性は圧倒的に高い)。

このように高度化された録音技術と、音楽産業の市場が拡大したことで、それまで「ライブの複製」でしかなかったレコードは「アーティストによって作り込まれたオリジナル=ほんもの」として受け入れられるようになる。言い換えるとライブ演奏は、そのオリジナルの音源を「再現」するためのものになる。「レコードで聞いたのと同じ!」という体験が、ライブの価値の中心になったのである。

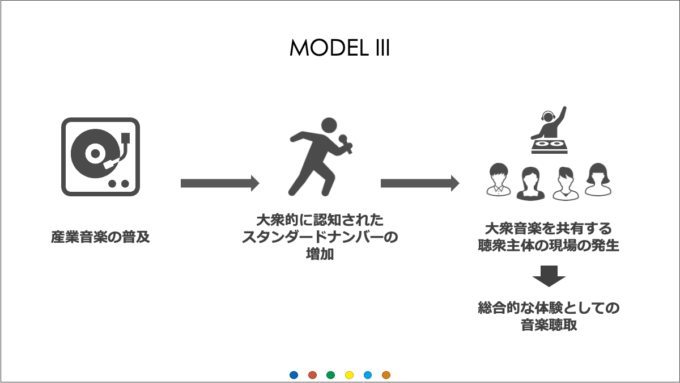

3.音楽の大衆化と聴取体験の拡大

オリジナル=ほんものとしてのレコード販売の産業的な拡大は、音楽の聴き方に別の影響も与えた。すなわち、大衆的に認知された「スタンダードナンバー」が増加したということだ。社会学の中では、見田宗介の『近代日本の心情の歴史』のような、19世紀から20世紀前半の流行歌を論じたものもあるが、やはり大衆的な流行歌といえば、マスメディアと音楽産業が発達した20世紀後半に、爆発的に増大したもののことを指すはずだ。

スタンダードナンバーの増加は、「音楽を聴く」だけでなく「流行歌を聴く・歌う」という新たな市場を生み出した。カラオケはその代表格だ。あるいは、ジャズクラブやキャバレーの「ハコバン(クラブ専属のバンド)」が演奏していたのも「誰もが知る曲」だったし、「流しのギター弾き」だってそうだった。ナイトクラブでかかる「大ネタ」、EDMの「シンガロング」、あるいは野外フェスにおけるヘッドライナー級のアーティストの定番曲など、「その場のみんなで音楽体験を共有する」という再帰的な体験は、こうしたスタンダードナンバーの増大を前提としている。そして20世紀の末に至るまで、メディア・タイアップによって認知された大衆歌謡の市場は、音楽体験を「作品を聴く」だけでなく、「認知を共有する」ものへと拡大させていったのである。

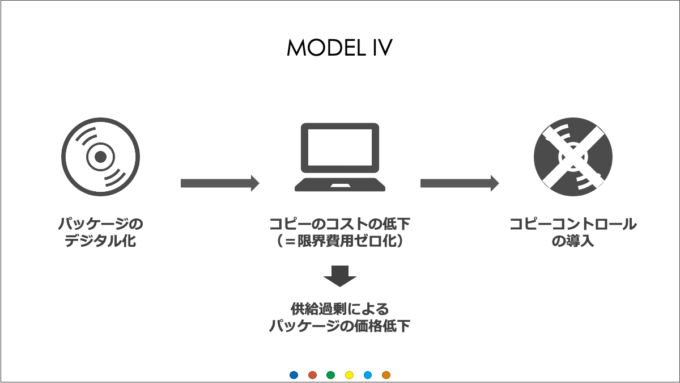

4.デジタル化の波とコピーコントロール

事情が変化したのは、インターネットの登場以降のことだ。80年代にはパッケージ=録音された音楽のデジタル化が進み、90年代には、それをパソコンに取り込んでユーザーが自分用のプレイリストを作成するといった利用スタイルが定着する。それとともに、個人によってデジタルファイルに変換された音楽が、ネット上で違法に流通しはじめる。

これはネットのマナーの問題や著作権教育の問題なのだろうか。そういう側面もあるが、経済学的には、1単位増産するのにかかる費用=限界費用がゼロになり、供給量が無限に増大したという事態だと考えるべきだ。供給量の際限のない増大は流通価格の暴落を招く。つまりデジタルファイルの違法コピーとは、供給が無限に増えたことでパッケージ価格がゼロになるという出来事だったのだ。

流通価格を維持するためには、供給の増大を抑えなければいけない。そのために取られた手段が「コピーコントロール」だった。つまりデジタルファイルのコピー=増産に歯止めをかけるための技術を導入することで、デジタルファイルの流通量をコントロールして、流通価格を維持しようとしたのである。

ただ、これは音楽のリスナー、つまり真摯に音楽を消費していた層も含めたユーザーの強い反発を招く。特に日本においては経済の長期停滞の時期と重なったこともあって、日本のレコード流通市場は右肩下がりに縮小していくことになる。近年、音楽産業が再び成長しはじめたことの背景には、マクロな経済の動向だけでなく、「限界費用ゼロ社会において、どうやって音楽で稼ぐか」という戦略があったのだと考えることができるだろう。

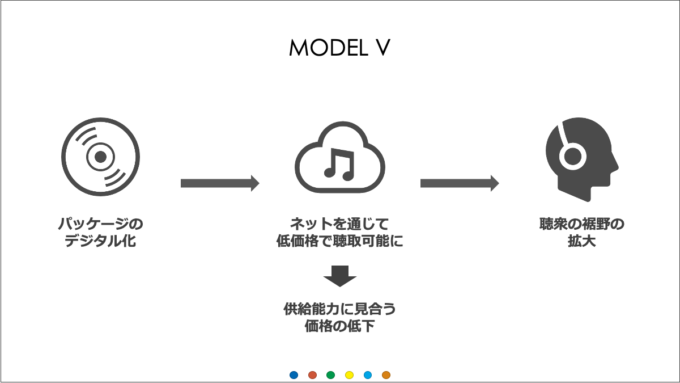

5.供給能力に見合う価格でパッケージを売る

その戦略は、大きくいってふたつある。ひとつは、デジタル化して供給量が増えている以上、以前の流通価格を維持することを諦め、むしろ価格を下げても産業規模が維持できるような販売方法を考案することだ。具体的には、ネット経由でコピーすれば流通可能な市場はモノを販売していた時代よりも広がるのだから、できる限り広い範囲に低価格でパッケージを流通させ、その分たくさんのリスナーを獲得するという、音楽配信やサブスクリプションのモデルがそれにあたる。

実際、日本レコード協会がまとめた『日本のレコード産業2020』によれば、音楽配信の売上金額は2014年以降増加しており、その中でも大きな割合を占めるのが「サブスクリプション」あるいは「ストリーミング」となっている。定額料金のサブスクリプションが成長するということは、契約者数が増加していることを意味するわけだから、文字通り「薄く広く」聴取体験を提供することで、音楽産業は復調してきたということだ。

ただし注意しておかなければいけないのは、サブスクリプションサービスの契約者が増加するというのは、産業としての音楽全体を俯瞰したときの話だということだ。再生回数に応じてフィーが支払われるサブスクリプションやストリーミングのサービスにおいては、多くの認知を獲得するのは全体のごく一握りであり、個々のアーティストにとっては、リスナーの裾野が広がった分だけ競争が激化しているともいえるだろう。

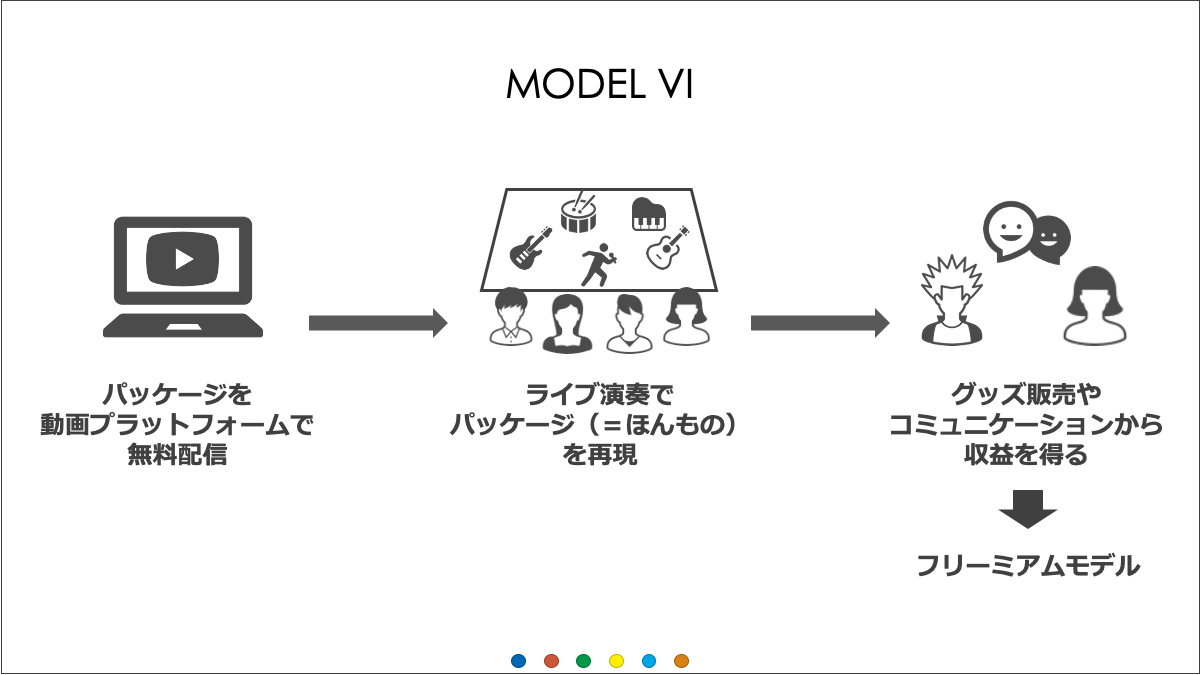

6.フリーミアムとしてのパッケージ

音楽サブスクリプションサービスの普及の本質とは、限界費用ゼロ社会において、パッケージの複製が容易であることを前提に、違法コピーよりもリスクの低い価格で音楽を提供するということにある。では、パッケージがモノで流通していた時代と比較したとき、ライブエンターテイメントはどのように変化するのだろうか。

ライブの時代と言われているけれど、データを見る限りその評価は微妙だ。日本レコード協会の『2019年度「音楽メディアユーザー実態調査」報告書』によれば、ユーザーの音楽への支出額は、年によって増減があるものの、2010年前後と比較して減少している。またごく一部で大衆的な認知を獲得する楽曲が登場するとはいえ、ネット以前のCD・レコードの時代のように、大衆的に知られた楽曲をカラオケやライブエンターテイメントで歌い・聴くというコミュニケーションスタイルも、かつてほどの勢いをもっていない。以前の記憶がある中高年はともかく、若年層にとって「みんなが知っている曲」というものがどのくらい存在するのか疑問だ。

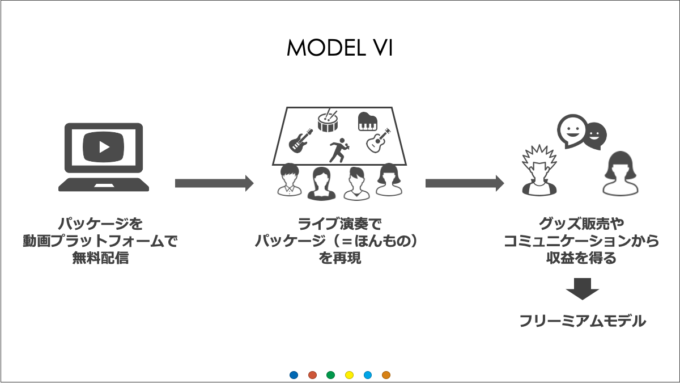

一方で、この数年、インディーズバンドの出演する小さなライブハウス通いを続けていた身としては、従来とは異なるライブエンターテイメントのモデルが登場しているようにも思う。それがふたつ目の戦略である、「フリーミアム」としてパッケージを提供するモデルだ。

若手バンドの中では、楽曲を最初にリリースする場所は、配信プラットフォームではなく動画プラットフォームになっている。ショートバージョンが掲載されることもあるが、いわゆるフルサイズのミュージックビデオを掲載しているケースも多い。なぜ彼らは楽曲を無料配信するのか。

それは、ライブエンターテイメントの演奏の場が、音源で配信されたものの「本人による再現」という意味でほんもの性(オーセンティシティ)をもつからだ(上記2のモデル)。そしてもうひとつ大きいのが、「会場限定グッズ」の存在だ。

先に紹介した日本レコード協会の調査においても、ライブへの支出額は減少しているものの、音楽関係のグッズや出版物への支出は増加する傾向にある。購入した音楽関係商品の内訳では、特に10代・20代の女性を中心に「タオル」「Tシャツ」「ペンライト」「ストラップ・キーホルダー」といったコンサートグッズの伸びが大きい。

すなわち新しく登場しているライブエンターテイメントのモデルにおいては、音楽は無料で提供しつつ、それを「生演奏=ほんもの」として体験させつつ、グッズ販売や、アーティストの手売りによるコミュニケーション機会から収益を得ようとしているのだ。

ただし、このモデルにも課題がないわけではない。以前tofubeatsと対談したとき、彼は「グッズ販売といっても、プロのグッズ屋が出てきたら終わり」という話をしていた。確かに販売計画や在庫リスクなどの面で、音楽家がプロのメーカーに敵うわけがない。そもそも収益モデルは音楽活動を続けるためにあるのであって、売上を目的とするならもっと割のいい商売もあるはずだ。なによりコミュニケーションや販売はあくまで「営業活動」であって、「創作活動」を行うアーティストの得意分野とは限らない。

とはいえ、若手のバンドを見ながら、少なくとも彼らが昔より随分「営業上手」であるのは間違いないなと思う。止むに止まれぬ背景があってのことだろうが、今後の「生き残り」において、こうした営業スキルは必須のものになるのかもしれない。

まとめ

以上から、ライブエンターテイメントのもつ価値を分類すると

- オリジナル=ほんものとしての音源の再現

- みんなが知っている曲を同じ場で共有する体験

- アーティストとの触れ合い、グッズ購入による応援

ということになる。

これらはいま、感染拡大を抑制するための「自粛」の対象となっている活動だが、その価値は、必ずしも「密閉された場所で密接して密集しないと得られないもの」ではない。「みんなが知っている曲の共有」ということであれば、かつてのニコニコ動画のようにオンラインにその場を移すことも不可能ではないかもしれない。あるいは、「生演奏を聴く」「アーティストと触れ合う」ということを価値として提供するのであれば、芸者さんのお座敷芸とか、近代のクラシックの演奏家のように、高いお金を払う「太客」を相手に商売するモデルを模索することもできるのではないか。「会いに行けるアイドル」は、大衆化するとやっぱり「握手している数秒しか会えない」わけだが、いまはより厳しく「会えないアイドル」になったわけで、「会う機会」を極端に限定し、供給を絞ることで流通価格を引き上げることもできるだろう(その是非やファンの心情はおくとして)。

もちろん、最初に書いたように僕は音楽業界のビジネスプレーヤーではないし、上記の記述も、現場を知っている人や歴史的経緯に詳しい研究者からは疑問を向けられるものかもしれない。ただ、一人のエンタメ産業の消費者として、エンタメを求める気持ちが人から失われるとは思っていないし、それを創作し、制作し、提供する人たちがいなくなってしまうのも悲しい。僕たちが感じている価値と、それを送り届けたいと考えている人たちがうまくマッチする未来があればいいと思う次第だ。

参考文献

- 増田聡、谷口文和、2005、『音楽未来形―デジタル時代の音楽文化のゆくえ』洋泉社

- 速水健朗、2007、『タイアップの歌謡史』洋泉社

- クリス・アンダーソン、2009、『フリー ―<無料>からお金を生みだす新戦略』NHK出版

- 柴那典、2016、『ヒットの崩壊』講談社

- ジェレミー・リフキン、2017、『限界費用ゼロ社会 <モノのインターネット>と共有型経済の台頭』NHK出版

- レジー、2017、『夏フェス革命 ー音楽が変わる、社会が変わるー』垣内出版

- Baumol, W. J. and Bowen, W. G., 1966, Performing arts: the economic dilemma: a study of problems common to theater, opera, music, and dance, Twentieth Century Fund: New York.[池上惇・渡辺守章監訳(1994)『舞台芸術:芸術と経済 のジレンマ』芸団協出版部]

- Gilmore, J. H. & Pine II, J. B. , 2007, “Authenticity: What Consumers Really Want, Boston”, Harvard Business Review Press: Cambridge.[林正訳(2009)『ほんもの――何が企業の「一流」と「二流」を決定的に分けるのか?』東洋経済新報社]